ヤロワの出で湯テルマル温泉は、6世紀の東ローマ帝国ユスティニアヌス王朝にまで遡る歴史があるんだとか。日本三古湯で比べてみますと、約3000年前の遺跡が見つかっている道後温泉は別格として、有馬温泉や白浜温泉が遡れる歴史は7世紀の飛鳥時代と言われていますから、どうやらその2湯より1世紀近く先輩にあたるようです(あくまで文献で遡れる歴史で…という意味です)。幾日にも亘って計26の温泉施設をハシゴしてまいりました今回のトルコ温泉めぐりは、悠久の歴史を持つこのヤロワ温泉のハマムで締めくくることにしました。

(※)松山市道後温泉事務所のサイト内にその旨の記載あり

この日は夕方にイスタンブールのアジア側にあるサビハ・ギョクチェン国際空港を発つ飛行機で帰国する予定でしたので、お昼過ぎにヤロワの埠頭を出る高速船に乗って対岸のペンディッキに渡り、そこからタクシーに乗り込めば、時間的には余裕で空港へ到着することができるはず。そこでお昼までヤロワの温泉でゆっくり過ごすことにしました。上画像は今回宿泊した「テルマル・パルク・オテル」の前の通りを、翌朝撮影した様子です。ホテルに関しては、前回記事で取り上げた通りです。

斜面に広がる温泉街を北西から南東へ向かって登っている坂道は、私が宿泊したホテルのちょうど目の前で二又に分かれ、湯元である国営「テルマル・オテル」やその敷地である谷状の地形をぐるっと廻るような一方通行となります。歩行者は一方通行なんて関係ありませんから、最短距離で歩ける車両進入禁止の方向へと進みます。この道沿いにも土産屋や小規模旅館が並んでおり、店頭ではアラビア語の表記が目立っていました。

やがて公園のように緑豊かなゾーンとなり、蔬菜・果物・穀物などを扱う青空マーケットが並ぶようになりました。

「テルマル・オテル」の周辺は一部を除いて公園として開放されており、市民や観光客の憩いの場となっています。すり鉢状の地形の底には細い川が流れており、木々の美しい緑に抱かれるようにして浴場やホテルなど諸々の施設が設けられています。車道は勾配を緩和するため遠回りしているので、途中から階段で谷底へショートカットしました。

階段の上からは構内のいろんな施設が見下ろせます。先に見えているのは家族風呂の「スルタンハマム」かな。

階段を下りきると、”MİDE SUYU”と記されたガゼボに遭遇。スマホで翻訳したら「胃液」と訳のわからぬ単語が表示されたのですが、その前に立つ看板には”İÇME TEDAVİSİ”(食事療法)といった語句が並んでいましたので、おそらく飲泉所なのでしょう。実際に飲泉すべく手に受けようと、噴き上げられるお湯に触れたら、えらく熱くてびっくり仰天。空っぽの頭をフル回転させて何か良い方法はないかと思案しているうち、バッグに飲みかけのペットボトルがあることに気づいたので、その中身を空にしてからお湯を汲んで、フーフーしながら口にしたところ、薄いながらも石膏と芒硝の味が口の中に広がり、湯気とともにそれらの香りもふんわり漂ってきました。

飲泉所の先にある細長い小屋が、入浴関係の受付窓口です。さすがに観光客相手の施設だけあって、私がトルコでこれまで巡ってきた他の温泉施設よりも料金設定が高く(平均的な料金の倍以上)、しかも平日と週末で料金が異なっているところも特徴的です(もちろん週末の方が高い)。

ちなみに、受付窓口がある小屋の更に奥に、テルマル温泉の総本山と言うべき「テルマル・オテル」の本館がそびえ立っています。受付窓口の向こう側には、ホテルの屋外プールも見えました。

「テルマル・オテル」の敷地内には、ハマム・家族風呂などいくつかの温泉施設があるようですが、この時は、いわゆる伝統的なトルコ公衆浴場(ハマム)である「クルシュンル・バンヨ(Kurşunlu Banyo)」を利用することにしました。ドーム型天井のてっぺんから上がっている湯気が、温泉風情を醸し出しています。

入館すると、一般的なトルコのハマムと同様に、まず番台に貴重品を預け、その後更衣室に入って水着に着替えます。こちらのハマムは、任意の更衣室を使って構わないらしく、私が訪問した時には混雑気味でしたので、否応なく他のお客さんと更衣室を一緒に使うこととなりました。なお番台ではタオルを無料で貸してくれました(料金が高いんだから、そのくらいサービスしれくれないとね…)。

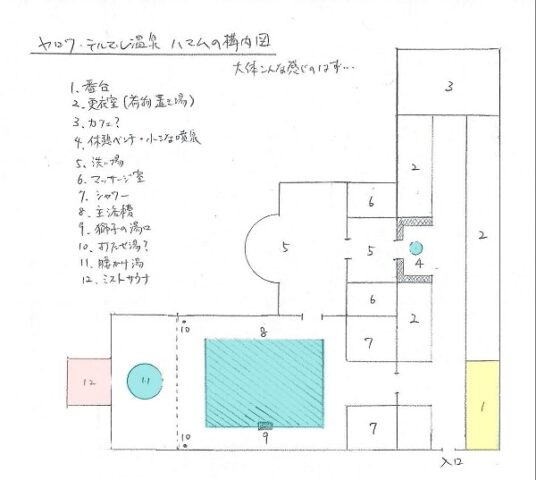

ハマム内はいくつもの部屋に分かれており、全ての部屋をいちいち取り上げていたらキリがないので、手書きで申し訳ないのですが、私が実際に足を踏み入れた様子や目にした部屋の光景を元に、大雑把に館内図を描いてみました。いい加減な私の記憶のまま、わかる範囲内で描いていますので、あまり正確ではないことをご承知おきください。たしか、大体こんな感じのレイアウトだったよな…といった程度です。以下、この適当な図をもとに話を進めてまいります。

大理石がふんだんに使われている館内は貫禄たっぷり。洗い場もたくさん用意されており、もちろん水栓から吐出されるお湯はアツアツの温泉です。このハマムは男女混浴である点も特徴的。一般的にトルコのハマムは、男女の浴室が完全に分離されているか、あるいは曜日や時間帯によって男女を分けていることが多いのですが、こちらは海外からの観光客が多いためかそのような区分なく、男女一緒に入浴するスタイルをとっています。混浴とはいえ、もちろん水着着用が必須。水ぶくれした土偶みたいな欧州人のおばちゃん達が、お肉をタプンタプンと揺らしながらビキニ姿で浴場内を闊歩していました。

上述のように、トルコ温泉巡りの締めくくりで訪れたハマムですから、旅の疲れをしっかり癒してから帰国の途に就きたいと考え、入館時に番台へ垢すりとマッサージの両方を申し込みました。しかしながら、私が入館した朝9時頃はまだ施術師が出勤していないとのことで、受け付けてもらえずガッカリ。ひとっ風呂浴びた後、館内の探検がてら再び番台の前をウロウロしていたら、10時前になってようやく番台のおじちゃんが私に声をかけ、「施術師が出勤したので、今ならすぐに大丈夫だよ」と教えてくれました。そこで即座にお願いし、屈強な体格の施術師さんに案内されてマッサージ室(手書き図の7番)へと入りました。右(下)画像に写っている扉の向こうがマッサージ室です。旅の最後を飾るイベントですから、ワクワク期待してサービスを受けたのですが、結論から言えばかなりの下手っぴ。垢すりとマッサージを合わせて50リラもするのに、私を担当した施術師はとにかく仕事が雑。力任せで丁寧さに欠け、翌日のもみ返しは間違いなし。しかも2つのサービスを合わせて合計30分もやってくれず、実にあっけなく終わってしまいました。一見さんが多い観光客相手の施設で、この手のサービスに技術を求めるのは難しいのかな、あるいは偶々下手っぴに当たってしまったのかな、はたまた手抜きをされちゃっただけなのかな…。旅行中は何度かマッサージしてもらいましたが、技術面では以前当ブログで取り上げたブルサの「イェニ・カプルジャ」が最も上手でした(あくまで個人的な感想ですが)。

主浴槽がある浴室(手書き図の8番)では、「浪花のモーツァルト」ことキダ・タロー氏の横顔を彷彿とさせる面持ちの獅子が、石膏感と芒硝感を有する熱い温泉を噴き出しています(図の9番)。浴槽の縁からしっかりオーバーフローしており、槽内の吸引や供給は確認できなかったので、キダ先生の頭髪のように人工的なものは介在せず、偽りのない本物の掛け流しかと思われるのですが、浴槽の容量に対して投入量が足らないのか、本来無色透明であるはずのお湯は、若干の濁りを呈していました。なお湯加減は日本人向きの42℃前後です。

浴室の最奥部には温泉熱を活用したミストサウナがあり(図の12番)、これがかなり熱く、私は5分いるのが精一杯でした。またミストサウナと主浴槽の間には、大理石造で円形の腰掛け槽があり(図の11番)、槽内にお湯が張られているわけではなかったので、てっきり岩盤浴みたいに槽自体が熱くなっているののかと思いきや、実際には槽内にチョロチョロとお湯が注がれるだけの代物で拍子抜け。それでも何故かこの腰掛け槽には、お客さんが集まって、客同士で肩を寄せあいながら腰掛けていたのでした。

ハマムとしては外観も館内もさすがと思わせる風格を漂わせているのですが、お湯といいサービスといい、トルコの他のハマムを体験してきた私には今ひとつ物足りなく感じられました。コストパフォーマンス的な問題がそのような主観をより強くさせているのかもしれません。でも歴史ある温泉を我が身で浴びることは意義深く、温泉ファンとして良い体験をさせてもらいました。

GPS座標:N40.6035, E29.173349,

ホームページ(トルコ語表記)

7:30~22:30

平日23リラ・週末28リラ

貴重品は番台預かり、ドライヤーあり、タオル貸し出しあり

私の好み:★★

コメント