●クラプラ地熱発電所

現地の位置(Google Map)

アイスランドは国内で供給される電力を水力と地熱で賄っており、なかでも地熱はその約3割を占めているんだそうです。温泉好きが高じて日本国内の地熱発電所巡りもしている私は、ご当地の地熱発電所がどういうものか関心を抱き、北部アイスランドのミーヴァトン湖東側にあるクラプラ(Krafla)地熱発電所を訪れてみました。クラプラ火山麓に建設されたこの発電所は1975年に稼働を開始し、60MWhの発電能力を有しています。単一ユニットとして考えた場合の日本最大の地熱発電所は、福島県会津地方にある柳津西山地熱発電所が65MWhですから、それにほぼ匹敵する能力があるわけです。

道路に面したこの白い建物は冷却塔。タービンを回転させた熱い蒸気は復水器で凝縮され、そしてこの冷却塔で外気に接触させることにより冷却されて、再び復水器へ戻ってタービンの回転に利用されたり、あるいは還元井から地中へ戻されます。

冷却塔に隣接したこの赤い建物にはタービンと発電機が設置されています。いわば発電所の心臓部ですね。日本の地熱発電所はセキュリティー等を理由に、発電所内部への立ち入りはできず、敷地内の端っこにちょこっと設けられたPR館で模型や映像が見られるだけですが、この発電所は内部に立ち入って実物を見学することができるのです。しかも予約不要で無料。なお開館時間は毎日10:00~16:00です。

エントランスホールはこじんまりとしており、展示物も必要最低限といった感じですが、映像ルームが設けられており、発電所の説明やクラプラの火山活動・噴火に関するビデオを見ることができます。事前に申し出れば英語版で見ることが可能。言葉がわからずとも映像だけでも理解できる構成ですので、訪問の際には是非見ていきましょう。

エントランスホールにはボーリング掘削の際に使用された(と思しき)ピットが展示されていました。

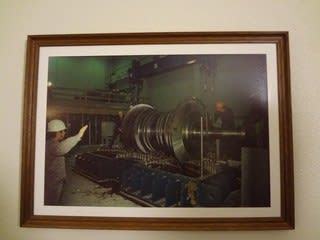

係員のお姉さんの引率により、階段を上がっていきます。踊り場にはタービンを中心とした発電所関係の写真が掲示されていました。その多くは建設当時の様子を撮影した物のようですが、タービンを据え付けようとしている写真には、極東人らしき人物がその作業を指示監督している状況が写っています。

階段を上がりきると、そこは広大なホールを見下ろすデッキのようなところでした。室内にはものすごい音が響き渡っています。案内のおねえさんは階段を登る途中に騒音対策の耳当てを装着していましたが、見学客は数分滞在するだけなので、特に何か装備するようなことはありません。このホールの中央には濃紺に塗られたタービンと発電機が据え付けられていました。ものすごい騒音はタービンから発せられているわけですね。

この見学デッキにもいろんな機器が設置されているのですが、特に立ち入り禁止になっているわけでもなく、触りたい放題だったりします。大丈夫なのかしら。

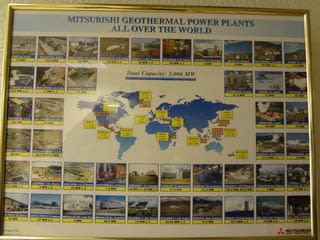

さきほど、建設中の写真に極東人が写っていると述べましたが、それもそのはず、この発電所は日本の技術供与によって建設されたのであり、つまり件の極東人は日本人なのであります。更に言えば、実際に関与したのは三菱重工でして、タービンケースにはお馴染みの三菱の家紋、そして”MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES”という銘板が誇らしげに輝いていました。館内には三菱が携わった世界の地熱発電所の一覧も掲示されています。脱原発&CO2削減という課題に直面している我が国ですが、地熱資源は豊富にあるんですから(その量たるや世界3位)、他所の国の発電に貢献しているのなら、自分の国にも積極的に造って有効活用していただきたいものです。

さて、地熱発電所は当然ながらマグマの熱を利用しており、その特性上、どうしても活動中の火山や地熱地帯の傍に建設する必要があります。ということは、火山の噴火に襲われてしまう可能性があり、実際にこのクラプラ地熱発電所は、1981年にすぐ傍のレイルフニュークルが、そして1984年にはクラプラ火山が噴火して、とっても危ない状況に陥ったんだとか。

そこで発電所見学を終えたあと、簡単なトレッキングが楽しめるレイルフニュークルという火山の丘に登ってみることにしました。道の途中では蒸気を通す配管がクネクネ曲がりながら路上を跨っているので、そこを潜っていきます。

●レイルフニュークル(Leirhnjúkur)

地図(Google Map)

駐車場に車を置いて約1時間のお散歩開始。前方に盛り上がっている小高い丘に登りながら一周するコースを歩きます。駐車場には簡易トイレとホットドッグを売っている屋台がありました。

ここは活発な地熱地帯で、発電所の箇所で記した通り、1981年に真っ赤な溶岩を噴出させており、その時に冷えて固まった溶岩が、黒光りしながら台地のような形状をなして広がっています。

黒い溶岩の上を歩いてゆくと、やがて現役の地熱地帯へと導かれていきます。温泉湧出箇所には木道が設置されているので、その上を歩きます。湧出地ではフツフツと音を立てながら白濁した温泉が池をつくっていました。入浴してみたい気持ちは山々ですが、多分熱湯でしょうし、そもそも立入禁止なので、ここはすんなり諦めました。

あたり一帯は黒い溶岩だらけ。日本も火山国ですから、国内を旅行していれば溶岩を目にする機会は多いのですが、ここまで大規模に真っ黒い多孔質の溶岩が広がっている場所ってあるでしょうか。溶岩が冷えて固まったそのままの姿を見て、そして触れることができるんです。ついさっきまで溶岩が流れ、そしてたった今目の前で固まったばかりのような、ものすごい迫力が感じられました。溶岩に触れると今でも温かいんです。いや、熱いと表現すべき温度でした。路傍のあちこちで蒸気が噴き上がっています。

(↑画像クリックで拡大)

見渡す限り黒光りする溶岩の台地が広がっています。溶岩が流れて平地を焼き尽くしたんでしょうね。

(↑画像クリックで拡大)

スタートから35分ほどで丘の上に到達。360度の大パノラマです。しかも目に入ってくる光景は、すべて溶岩によって焼き尽くされた黒い不毛の大地。この異様な景色を何と表現、形容したらいいのでしょう。SF映画に出てきそうな、実に不思議かつ壮大な眺めです。

(↑画像クリックで拡大)

駐車場側を眺めてみると、新しくて真っ黒い溶岩、それより古い褐色を帯びた溶岩、そして緑の草原がトリコロールとなって、はっきり色別されているのが確認できます。荒々しい自然の色彩美とでも言いましょうか。特に黒い溶岩は流れていった様子が形となって残っているため、とても生々しいのです。いまにも草地を襲いそうな迫力でした。

●クラプラの野湯

1時間のお散歩で軽く汗をかいたので、ちょっとサッパリしていきたいものですね。どこか良い場所はないかしら…。そこで、このページ最上部に載せた画像に再登場してもらいましょう。

この画像です。クラプラ発電所を眺めているこの画像の下には小さな川が流れていますね。

クラプラへの一本道の路傍にはこのような案内看板が立っていますが、上の画像の撮影場所は、この看板が立っているところのちょっと手前(1号線側)です(地図)。一本道から砂利の路地が右に伸びています。

川面からは湯気が上がっているので、水の温度を測ってみると、35.7℃でした。これは十分に入浴できる温度ですね。

その路地は丸い大きなFRPの管で川を跨いでおり、その管の川下にはちょっとした堰ができていました。上の2枚の画像は同じところをアングルを変えて写しています。軽く堰きとめられていることにより、その部分だけ川は程々の深さになっており、しかも温度が入浴に適している…

ならば入っちゃえ! ということで車で水着に着替えて川へ入っちゃいました。無機質なFRP管のおかげで排水路っぽく見えちゃいますし、事実、発電所で使われた温水が捨てられている川なんだと思いますが、川自体は汚れておらず、生活排水が流れているわけではないでしょうから、私としては無問題。むしろ、入浴している時には川下方面に壮大な眺望が得られるので、とっても爽快でした。私が写っている画像の手前には不気味な泡がかたまっていますが、これって何かしら…。でも気にしない気にしない。

お湯(というか川)からは軟式テニスボール臭とタマゴ臭を足して2で割ったような硫黄的な匂いが漂い、弱いツルスベ浴感があります。pH計は8.8を表示していました。アルカリ性の硫黄泉なんだと思います。

景色は良いし、ぬる湯で長湯できるし、硫黄感はしっかりしているし、お湯は川だからどんどん流れてくるし、とっても気持ちよい野湯でした。

しかしながら、川の流れが管で集められて一気に解放されるポイントですから、ここの流れの勢いは結構強く、場所によっては流されちゃいそうになる。川の温度は時間や天候など諸条件により上下する(実は入浴する前日にもここを訪れて温度を測ったのですが、その時は31℃しかありませんでした)。また、川底は白い硫黄分が付着した苔が生えているため非常に滑りやすい。そしてその苔がはがれてたくさん舞いあがっているので、川に入ると全身に苔の破片が付着しちゃって気味悪い。更にはクラプラへの一本道から丸見えなので、道路を走る車から「こいつ、ここで何やってんの?」という好奇の目で見られる。極めつけは、川面に怪しい泡が浮いているので、衛生面が気になる…などなど、諸々の問題点も挙げられるため、特に衛生面が気になる方はNGかと思います。逆に「野湯はそういうものだ」と開き直っている温泉ファンの御仁でしたらおすすめです。

※なお、この野湯を探し当てるには、Takemaさんのサイトのこのページを参考にさせていただきました(同じ場所で入浴させていただきました)。

コメント