※(福島県南会津)湯ノ花温泉にある4軒の共同浴場の利用に際しては入浴券の購入が必要です。詳しくは前回記事(湯ノ花温泉 共同浴場めぐり (その1 弘法の湯・天神湯))を御覧ください。

●湯端の湯

湯ノ花集落の南東、湯の橋の前に位置する共同浴場。名称に関して、玄関上の額には「湯端の湯」と書かれていますが、傍に立てられている標柱には「湯本の湯」となっており、どちらが正しいんだかわかりませんが、村の資料等では「湯端の湯」で統一されているので、ここでもその名称を採ることにします。ちなみに、話が先行しちゃいますが、使用している源泉名は「湯本の湯」なんですけどね。

ま、いずれにせよ、ここが湯ノ花温泉の湯元であって、浴場の真上に温泉神社が鎮座していることがそれを裏付けています。神社仏閣の傍の温泉って、神々しいというか、霊験あらたかというか、えも言われぬ普通の温泉とは異なる独特の雰囲気があって、たとえごく普通の湯屋であっても、妙にありがたく感じてしまうのは私だけでしょうか。

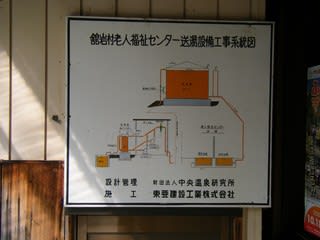

建物には「舘岩村老人福祉センター送湯設備工事系統図」なるものが掲示されており、その傍らには図にも描かれている受湯タンクが設置されています。老人福祉センターって「ことぶき荘」のことかと思われます。湯端の湯からはちょっと離れていますが、そこで使っている源泉はここにあるんだよ、ということなんでしょう。

温泉はなるべく源泉に近い位置で入ったほうが良いに決まっているわけで、特に湯ノ花温泉のような成分が薄くてデリケートな泉質だったら尚更ですから、となれば「湯端の湯」はまさに理想的と言えそうです。

浴室は男女別に分かれ、さらに地元民専用の部屋もあります。他の浴場同様、ここも無人。館内は至ってシンプルで素朴な造り。洗い場や浴槽はコンクリ造で、円を4分の1にしたような形状の浴槽は5人ほど入れそうなサイズです。浴槽上の壁面には塩ビのパイプが左右に2つ並んで突き出ているのですが、源泉が出ているのは右側のパイプで、左側は水です。湯口ではかなり熱いのですが、上の画像で温度計が42.9℃を表示しているように、加水のおかげか、湯船では若干熱い程度におさまっています。

先ほど軽く触れましたが、ここで使われている源泉は「湯本の湯」源泉で、「弘法の湯」や「天神湯」に引かれている「清滝の湯」とは異なっており、無色透明無味無臭、若干トロミを有しつつも、癖ば無くて優しいサラっとした浴感が得られます。白い湯ノ花も湯中でちらほら舞っています。

浴室の窓を開けると、目の前にはお不動様や馬頭観音などが並び、見上げると温泉神社のこじんまりとした社殿が。建物の裏手に石碑や石仏が並んでいることは不自然ですから、おそらく村の辻々に立っていたものが耕地整理や新道建設の際に邪魔になったので、ここへ集められたんだと思います。石碑石仏類が好きな私のような人間なら興味を以て見られますが、無関心でご存じない方にはその集合体を薄気味悪く感じてしまうかも。

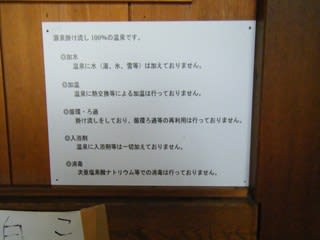

加水加温循環消毒は一切行っていない旨を表示しているプレートが誇らしいですね。

●石湯

湯ノ花温泉の目玉というべきお風呂が「石湯」。たまにテレビでも取り上げられているようで、Googleで検索してみても、4軒ある共同浴場のうち、最も検索結果が多く出てくるのがこの「石湯」なのであります(たとえば「湯ノ花温泉 石湯」で約68,100件に対し、「湯ノ花温泉 弘法の湯」は約14,600件と、石湯のヒット数は圧倒的)。

従いまして既に多くの方がこの「石湯」について述べておられ、そのほとんどが感嘆しているわけでして、今更ここで私が語ったところで二番どころか6万8千番煎じになってしまうのですが、せっかくなので、石湯の一ファンとしてちょこっと語らせてください。

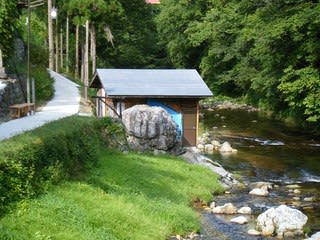

集落中央の星酒店の傍から伸びる細い路地を歩いて川の方へ下ってゆき、湯の岐川に架かる人道橋「石湯橋」を渡って対岸へ。

橋の上から下流側を臨むと、左岸に小さな掘っ立て小屋が見えますが、これが「石湯」。

もうこのロケーションを見るだけでもワクワクしちゃいます。

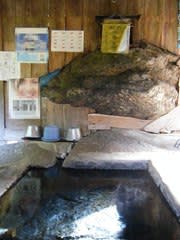

小屋からデカい岩がせり出ていますが、これが湯屋の名前の由来。

小屋の中には川岸の岩盤を穿って造ったような小さな浴槽があるだけ。男女別にはなっていないので当然混浴です。室内にせり出ている岩の上には小さな神棚が祀られており、岩はおそらく温泉を恵んでくれるご神体のような感じで地域の方から崇められているんだと思います。

一応、壁に棚をくくりつけただけの脱衣スペースはあるんですが、浴槽の向こう側に位置しているので、小屋の入り口で靴を脱いで裸足になり、浴槽の縁をつたってそのスペースへ行くことになります。

窓側にはちょっとした衝立があり、その向こう側(窓下)にも小さな浴槽がありますが、本当に小さくて浅いので、全身入浴というよりは足湯にしたほうが良さそう。衝立と言っても低くて幅も狭いので、実質的に浴室内部は入口を通して外から思いっきり丸見えです。

お湯は無色澄明、神の御加護のためか非常に清らかです。底の岩がコバルトブルーに光っていて、とっても神秘的です。ほのかに香ばしい匂いを放ち、他3軒の共同浴場のお湯と違ってほのかな甘みを帯びています。

湯口は岩の下と入口脇の2ヶ所。湯口が源泉だと思われ、出てくるお湯がかなり熱い。上画像撮影時、入口脇の湯口は49.3℃もありました。たまに底から気泡が上がってくるので、足元湧出もあるかと思います。これらのアツアツのお湯がダイレクトに小さな浴槽へ注がれるんですから、湯船のお湯も当然激熱。ただし日によって熱さは若干上下するみたいで、私の経験で申し上げますと、すんなり入れた時もあれば、我慢しても無理な時もありました。源泉のコンディションや外気温、そして先客の有無などによって変化するのでしょう。

岩を覆うように建つ特徴的な湯小屋や、渋くて素朴な雰囲気が魅力的な「石湯」。この手の湯屋は好き嫌いがはっきり分かれ、好きな人はとことんハマってしまうでしょうが、質素すぎる点、目隠しが機能していない点、混浴、熱すぎる、など一般の方には及び腰になってしまうポイントがあるため、ちょっと敷居が高いかもしれませんね。実際、私が入浴しているときにも、中をチラっと見ただけで「こんなお風呂があるのかぁ」なんて呟きながらお風呂に入らず帰ってゆく観光客と何度か遭遇しました。でもお湯の鮮度は抜群ですし、鄙びつつも神秘的な佇まいは他ではなかなか遭遇できませんから、興味がある方には是非入っていただきたいと思っております。

コメント