八ヶ岳西麓の奥蓼科温泉郷は、一軒一軒が個性的且つ魅力的なお宿ばかりですが、そんな中でも創業100年を超える老舗宿「渋・辰野館」はいわゆる「信玄の隠し湯」として有名です。私個人としては10年以上前に訪問したことがありますが、それからご無沙汰だったので、先日久しぶりに日帰り入浴利用で再訪してみることにしました。

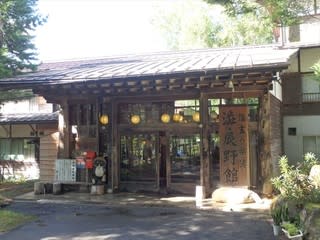

白樺の森の中に構える威風堂々たる木造建築。いかにも老舗宿らしい佇まいです。

帳場で日帰り入浴したい旨を申し出、料金を支払って館内に入ります。そしてロビーの階段を上がって吹き抜け2階の廊下を左に進んで奥へと進んでいきます。なお貴重品用ロッカーはフロント前の下足場付近に設置されています。

●大浴場

廊下をどんどん進んでゆくと、やがて食事処の前を通り過ぎ・・・

やがて浴室ゾーンとなります。館内には3種類のお風呂があり、それぞれが廊下でつながっているのであります。まずはじめに現れるのは「大浴場」。いわゆる男女別の内湯です。ちょっと入ってみましょう。

浴室内はいわゆる一般的な宿泊施設の浴場であり、全面タイル貼りの現代的な設えです。

大きな窓から陽光が降り注ぎ、また窓外には白樺の林が広がっているので、室内とはいえ清々しい入浴環境と言えそうです。

館内に3種類ある浴室のうち、ちゃんとした洗い場があるのはこの大浴場のみ。他のお風呂は湯治することに主眼が置かれているようですから、体を洗う場合はまずこのお風呂に入りましょう。洗い場にはシャワー付きカランが5基設置されており、ボディーソープやシャンプーなども備え付けられています。

浴槽は洗い場より低い窓の下に設置されています。大小一つずつあるのですが、私の訪問時、右側の小さな浴槽は空っぽで、左側だけに透明のお湯が張られていました。なお、このお風呂のお湯は鉱泉ではなく、真湯の沸かし湯ですから、温泉(鉱泉)を目当てに訪れた方にとってはちょっと肩透かしかもしれませんが、汗や垢を洗い流すという実用的な意味でこのお風呂は重要な役割を果たしていますので、あまり落胆なさらず、寧ろここできちんと体を綺麗にしてから、他のお風呂へと向かいましょう。なお脱衣室にドライヤーの備え付けがあるのもこの大浴場のみです。

●信玄の薬湯

大浴場を出て廊下を更に奥へと進みます。途中、次回記事で取り上げる予定の「森の温泉」へつながる廊下が分岐しますが、まずは直進して「信玄の薬湯」へ向かうことにしました。

廊下の最奥(突き当たり)にある引き戸を開けると、イオウの香りと一緒に東北の湯治宿のような渋い風情が漂ってきました。期待に胸が膨らみます。壁には薬湯なのであまり長く入らないでという注意書きや、武田信玄の云われの由来など、諸々の説明が掲示されていました。

シックな色合いの総木造浴室では、飛沫を上げながら滝のように太く大量に落ちる鉱泉の響きが轟いていました。この浴室には鉱泉が張られている槽が3つあります。

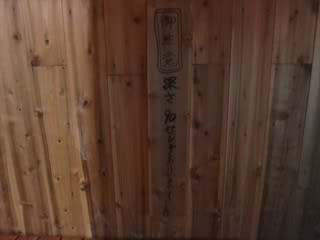

予め申し上げておきますと、各浴槽とも深さが90cmもあります。迂闊に入ると深すぎて足がつかずに溺れちゃうかもしれませんから、深さをしっかり確認し、慎重に湯船に入りましょう。

手前の脱衣室側には、非加温の鉱泉が注がれていますが、こちらには入れません。桶が並べられていましたから、掛け湯するお湯を汲むことを目的としているのでしょう。掛け湯といっても、20℃未満ですからかなり冷たく、後述する非加温鉱泉浴槽に全身入浴する前に、鉱泉の冷たさに体を慣らすためのものかもしれません。

一方、窓側の浴槽は入浴に適する温度(40℃前後)に加温されています。加温の影響で綺麗な乳白色に濁っており、また底には白い湯の花の沈殿が溜まっています。浴槽の大きさとしては3~4人サイズでしょうか。殆どの方は非加温の冷鉱泉にいきなり入れないでしょうから、まずはここで体を温めましょう。

立派な木の幹を刳りぬいた太い樋から、滝のようにドバドバと鉱泉が大量に落とされている中央の浴槽こそ、このお風呂のメインである非加温源泉槽です。お湯は濁っているものの透明度が比較的高く、全体的に青白く見えます。

この浴槽の底には足首まで潜るような5センチ近い大量の沈殿が積もっており、桶で掬うと豆腐のようにごっそり採れちゃいました。すごい!

参考までに加温槽(左)と非加温槽(右)との比較です。温度が違うだけでこんなに濁り方が異なるのですね。実に面白い。湯治する場合はこの非加温浴槽で鉱泉の滝に打たれながら入浴するようです。20℃以下なので入りしなは確かに冷たいのですが、一度肩まで入ると爽快感が全身を走り、非常に気持ち良いのです!

私は冷鉱泉と加温湯を繰り返し入って、信玄の薬湯を存分に楽しませていただきました。

夏向きの非常に爽快なお風呂です。

次回記事では、もう一つのお風呂「森の温泉」について述べてまいります。

次回記事に続く。

コメント