※今回の記事に温泉は登場しませんのであしからず。

指宿での温泉めぐりの帰路、九州新幹線の全線開通にあわせて指宿枕崎線で営業を開始し、好評のためなかなか指定席が確保できないといわれている特急「指宿のたまて箱(以下「いぶたま」)」に実乗してきました。

温泉のハシゴを終え、JR九州の貸し自転車「楽チャリ」を指宿駅の駅レンタカー事務所に返却して、改札開始と同時にラッチ内へと入ります。

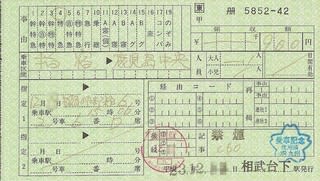

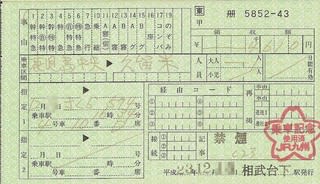

「いぶたま」の特急券は事前に相模線の相武台下駅で購入しておきました。趣味的に手書きの券(補充券)を入手したかったのでわざわざ相武台下駅まで赴いたのですが、昔話に出てくる「たまて箱」に乗るんですから、端末で印刷される券よりも、アナログな手法で発行される券で乗車した方が、より一層雰囲気が出るような気がしませんか。

相武台下駅の窓口で発券を依頼すると、駅員のおっちゃんは「はっ? いぶすきの何だって? そんな列車あんの?」と苦笑しながらマルス指令へ電話していました。ま、相模線のローカル駅の委託駅員さんが九州の観光列車をご存じなくても不思議じゃありません。

後述しますが、この列車は海側のA席だと最高の車窓を楽しめるので、A席希望でお願いしたのですが、マルス指令の返答は満席とのこと。仕方なく空席のあるD席となりましたが、その後、他の駅のMV(指定席券売機)でシートマップを見てみたら、思いっきりA席に余裕があるではありませんか! 私の今までの経験では「北斗星」のB寝台シングルも、「はくたか」のD席(日本海側)も、急行「はまなす」のカーペット車も、満席回答された直後にMVやマルスのある窓口などで調べたらちゃんと自分の希望の席が空いていたことが何度かあり、その度に臍を噛んで東京圏マルス指令にはかなり不信感を抱いているのですが、今回その不信感が更に深まってしまいました。ま、そんなに希望の席を確保したきゃ自分でシートマップから選べばいい話ですし、今回はA席を確保することより補充券を入手する方が優先順位が高かったので、今回は大人しく発券されたまんま乗車することにしました。

なお乗車券に関しては、同駅で乗車券を購入するとPOS感熱券となるため、これを嫌って横浜線町田駅の転写式MVで購入しました。感熱券は保存性云々よりスタンプのインクの載りが悪いのが嫌いなのです。この乗車券は博多で旅行終了しましたが、新幹線の改札から出たのでJR九州の桜柄の乗車記念印ではなく、JR西のスタンプが捺されています。

さて、「いぶたま」が入線してきましたよ。

入口ではアテンダントさんが待機中。塗り分けこそ独特ですが、どこからどうみても外観は普通列車用のキハ47。

入口ドアが開くと、ドア上からシューと白いミストが噴出されました。たまて箱の煙を表現しているんだとか。

錦江湾側のA席の一部は窓向きの一人掛けシートとなっており、当然ながらこの席はなかなか予約がとりにくいわけです。この春から休日など繁忙時には1両増結の3両編成で運転されるようになりましたが、増結車両に窓向きシートはありませんから、依然として予約しにくい座席なのかもしれません。伊豆急の「リゾート21」の成功以来、このような観光列車の窓向きシートは全国的に見られるようになりましたね。

御簾のようなカーテンは、夏は清涼さを、冬はぬくもりを感じさせてくれます。

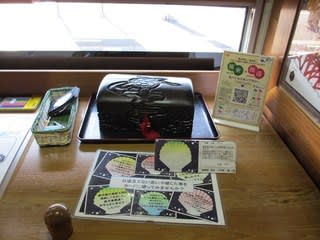

書斎のショーケースの中には玉手箱が収められているんだとか。こうした書斎スペースの他、暖簾、本棚、装飾小物の陳列、子供用フリースペース、文字を多用する外装など、水戸岡氏がプロデュースする列車は、はじめのうちは非常に斬新に思えたのですが、最近では九州をはじめ全国各地で見られるようになっており、しかもそのデザインも定番化しつつあるため、いささか食傷気味でもあります。しかしながら初めて乗る方には大好評のようでして、この日もカメラを片手に車内をくまなく撮影するお客さんの姿を目にしました。

こちらのたまて箱には乗車記念のスタンプが入っていました。

走行中はアテンダントのお姉さんによる記念グッズやスイーツの車販が行われます。試しにスイーツを買ってみました。たまて箱をあけると、中には当地で採れたソラマメをつかったクッキーと頴娃茶のサブレが入っていました。煙に巻かれてお爺さんにならずに済んでよかった・・・。

錦江湾の対岸では桜島が噴煙をたなびかせていました。窓の外には素晴らしい景色が広がって・・・と言いたいところですが、いつもの私の悪い癖で、列車に乗るとたちまち睡魔に襲われ、なんとか桜島を眺めるところまでは頑張ったのですが、この画像を撮影した後は終着するまでひたすら眠りこけてしまいました。

鹿児島中央に到着。目を覚ますべく、アミュプラザ(駅ビル)のスタバに入ってコーヒーを胃袋へ放り込みました。そういえばこのスタバの開業日にも利用したっけなぁ。鹿児島県初の出店ということで、その時は地元マスコミがこぞって取り上げていたことを思い出します。

駅前広場は灰だらけ。灰捨て場は鹿児島ならでは。

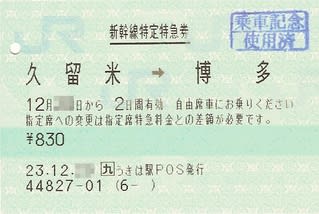

鹿児島からは新幹線へ乗り換えて久留米へと向かいます。「さくら」の券も「いぶたま」の券と一緒に相武台下駅で購入しておきました。余談ですが、JR九州では新幹線と在来線特急の乗り継ぎ割引を廃止しちゃったので、上記「いぶたま」の特急料金は定価900円のまんま。

ホームへ上がると既に「さくら574号」新大阪行は入線済み。

一応先頭まで行って撮影してみました。

「さくら」は指定席ですと新幹線なのに4列シートなんですよね。山陽新幹線の「ひかりレールスター」と同じようなもんですが、JR東の新幹線の狭さに慣れていると、ほとんど別天地のような寛ぎが得られます。新幹線に詳しい方ならもはや常識ですが、シートピッチだってJR東より余裕があります。参考までに、東海道・山陽・九州の各新幹線のシートピッチは1040mmですが、JR東日本の新幹線は980mm(「はやぶさ」用のE5系は1040mm)。60mmの差はデカい!

アイスとコーヒーをいただきながら、コンセントを使ってパソコンで仕事していたらいつの間にやら…

久留米に到着。やっぱり新幹線は早いですね。数々のアイドルを輩出し、そして今や九州の味覚を代表する豚骨ラーメンを生み出した九州屈指の個性的な街であります。

この日のホテルは西鉄駅側だったので、路線バスで移動します。西鉄バスでSuicaが使えるのは便利ですね。私の他にもSuica利用者を散見しました。

久留米で一泊した後、その翌日に博多まで新幹線に乗車。久留米から博多へ行く客で、わざわざ高い金を払って新幹線を選ぶ人は果たしてどれだけいることやら。この自由席券は久大本線うきは駅のE-POSで発券してもらいました。うきは駅にはマルスはありませんが「指定席も当駅で購入してね」みたいなことが窓口に書かれていました。JR四国のように中継操作によってPOSで発券しちゃうんでしょう。

コメント

E-POS

こんばんは.

E-POSはオンラインで指定券発行が出来ます.

但し九州内の在来線と九州新幹線,東海道・山陽新幹線と

範囲が限られている上に,東海道・山陽新幹線では,

「こだま」のみの停車駅は省かれているとか,

九州内の在来線でもパノラマシートやDXグリーンは

対象外らしいです.

(その場合は料補発券らしいです)

JR四国より大きめに□中継と書かれ,

列車の号数,席番等がマルス券より小さく

プリントされます.

またE-POSもクセ者でして・・・

・割引きっぷでマルス替がつかないため,

MV端末で指定券の発行が受けられない

(これには駅にクレームが来ているそうです)

・紙の質が悪い(保存性が悪い)

と言う問題も抱えています.

またICカードの使用開始や利用客数に応じて,

E-POS→MR32,またはその逆と言う置き換えも

行われているようです.

E-POS その2

補足です.

端末の置き換えで述べましたが,

利用者数に応じた駅設備の変更等もあることで,

「きっぷは当駅で」とPRしているものと思われます.

特にうきは駅のような郊外・農村部の委託駅で顕著です.

委託を請け負う会社でもノルマだか駅間での競争も

しているようですし.

実際,郊外の委託駅である某駅で寝台券を取る時に,

他のお客さんに詫びた上で窓口を一旦閉じて,

マルス指令に電話して,発券してもらったこともあります.

(当時はE-POSがあっても指定券を出す機能がなかった)

なるほど

よこまるさん

はじめまして。JR九州のE-POSに関する解説、ありがとうございます。あの券ってお湯をこぼしただけで変色しちゃうんですよね。発券できる範囲など、大人の事情で機能が制約されちゃっているんでしょうけど、結果として中途半端なんじゃないかしら、と他所者しては思ってしまいます。尤も私が生活するJREのエリアではみどりの窓口が次々に閉鎖されているので、機能制限があっても九州の方が羨ましかったりします。「E-POS→MR32,またはその逆」とのことですが、JREでは端末そのものが撤去されちゃいますからね…。