※残念ながら2019年3月末を以て閉鎖されました。

平家の落人伝説が残る湯西川温泉。古民家が川に沿って建ち並ぶ寓話の世界さながらの情緒が観光客を惹きつけており、この日も何かの撮影が行われていました。以前は平家の落人がひっそり身を隠すにふさわしいワインディングを辿らないと行けませんでしたが、湯西川ダム(2011年11月から試験湛水を開始)の建設に伴い周辺地域の道路が整備され、国道121号五十里バイパスから県道249号線へのアクセスルート非常に走りやすく快適な道へと生まれ変わり、かつて秘境だった湯西川は容易に到達できる観光地へと変貌しました。私も久しぶりに湯西川へと足を運んだのですが、あまりに呆気なく到達できてしまったので、ここが本当に湯西川かどうか疑わしく思えたほどでした。

さて、湯西川温泉で有名なもののひとつが、川沿いにある質素な公衆浴場です。湯前橋のたもとに建つこの小さな古い湯屋へ、数年振りに再訪してみることにしました。温泉街には特に公衆浴場を示す案内表示などは無いため、サイトによっては知る人ぞ知る温泉と表現なさっている方もいらっしゃいますが、集落自体小さいですし、観光の目玉である平家集落の川を挟んだ対岸に、いかにもといった雰囲気で佇んでいるため、特に事前に調べなくても辿りつけるでしょう。

源泉小屋と石灯篭に挟まれた奥まった入口は、自己主張を控えているかのような渋い佇まい。

湯屋に隣接する源泉小屋の傍には「栃木県登録源泉」の標石が。

脱衣所と浴室が一体化している古典的な共同浴場のつくり。男女の区別は無いため混浴での利用。栃木・福島県境(帝釈山脈)の北側にあたる、会津の只見川流域に点在する古い混浴の公衆浴場は、浴室は一緒であっても脱衣所は男女に分かれているケースが多いのですが、帝釈山脈の南側にあたる湯西川の当浴場では脱衣所ですら男女混用なんですね。

無人施設ですから正直に料金を支払いましょう。湯銭箱に100円玉を2枚投入します。

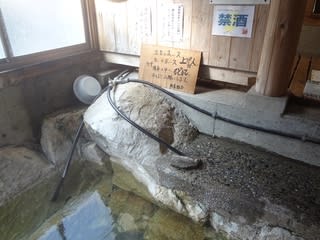

渓流の岩を穿ってつくられたような浴槽は2人サイズ。上述の源泉小屋から黒いホースで引湯しています。

川側の窓ガラスには、まるでラクガキされたかのように白いスプレーで乱雑に塗りつぶされていますが、別に素行の悪い輩に悪戯されたわけじゃなく、目隠しをすることが目的であろうと思われます。このお風呂って混浴なのに外から丸見えなんですよね。

お湯のホースから熱い源泉が注がれており、水のホースで加水しながら湯加減を調整。以前訪れた時は箆棒に熱いお湯が張られていましたが、今回はちょっと水を足すだけで丁度良い湯加減となりました。お湯は熱く、水はキリリと冷たく、双方が両極端なので、どちらか片方だけを入れっぱなしにしておくと、めちゃくちゃ熱くなるか、あついはただの水風呂になっちゃうかのいずれかに偏ってしまいます。このため、浴槽縁に立てかけられている小さなコンパネには「温泉のホース 水のホース 上げた人は必ず湯舟の中へもどして帰るようお願いします」と書かれていました。入浴中もお湯のホースと水のホースを適宜入れたり出したりしながら湯加減を塩梅しました。

お湯は無色澄明無味無臭ながら微かに木に焼きを入れたような香ばしい匂いが湯口から嗅ぎ取れました。成分量も少なく癖の無い、肌への当たりが優しいお湯です。一見癖の無い温泉のように思えますが、意外にもフッ素イオンが多く、1kg当たり10.2mgという量は、玉川や蔵王には及ばないものの、他の温泉に比べるとかなり多い方ではないでしょうか。無色透明でフッ素が多い温泉といえば、他には下呂(集中管理源泉のお湯で11.0mg)や道後(第1分湯場のお湯で11.8mg)などが挙げられるでしょうか。

余談ですが、2001年7月に施行された水質汚濁防止法では、WHOからの指摘に基づき、フッ素・ホウ素・硝酸性窒素が新たに排水基準の規制対象に加わり、フッ素(及びその化合物)の場合は排水1リットル当たり8mg以下に抑えなければならないと定められてしまいました。この基準に基づけば湯西川温泉でも温泉水をそのまま自然界に垂れ流してはいけないということになってしまいますね。

尤も、この法律をただちに適用すると日本全国の旅館が排水処理に莫大な費用を負わねばならず、規制されたものを排出したところで公害が発生するような事態も起こっていないため、あまりに理不尽なこの法律は施行後も何度も適用の先送りが行われていますが、さらに理不尽なのが、この法律が適用されるのは事業所に当てはまる旅館などであり、日帰り入浴施設は厚生労働省管轄下の公衆浴場法が適用されるために、水質汚濁防止法の適用外となることです。人的被害を懸念する観点から規制を行うなら、行政の縦割りを超えて包括的に規制を実施しなければいけないのに、矛盾を孕む実効性の無い法律を施行する行政や、そんな法案を成立させちゃう国会には憤りを覚えずにはいられません。

もし適用が実施されたら、湯西川温泉の場合は、規制対象となる旅館は、ただでさえ青色吐息だというのに排水処理機器を導入できず経営持続が困難となり、その一方で、今回の記事の公衆浴場や昨年新設された公営の入浴施設「水の郷」だけが生き残る、という事態になってしまうかもしれません。ちょっと極論かもしれませんが、フッ素という言葉を目にして、ふとそんなことを考えてしまいました。

対岸の川岸には露天風呂「薬研の湯」があります。更衣小屋も仕切りも何にも無く、ただ川岸の岩に穿たれた浴槽があるばかり、その名の通り薬研のような形状です。橋の上は無論のこと、周囲からも丸見えです。ここで入浴するには勇気あるいは開き直りが必要ですね。なおネット上では「無料で入れる」と書かれているサイトが散見されますが、こちらは「金井旅館」所有であり、無断利用は不可ですのでご注意あれ(上述の撮影スタッフは知ってか知らずか、無断入浴していましたけど)

集中管理源泉

アルカリ性単純温泉 51.6℃ pH9.3 470.9L/min(動力揚湯) 溶存物質0.198g/kg 成分総計0.198g/kg

Na+:45.4mg(83.74mval%), Ca++:7.3mg(15.48mval%),

F-:10.2mg(22.38mval%), Cl-:13.9mg(16.34mval%), SO4–:25.1mg(21.78mval%), HCO3-:40.1mg(27.32mval%),

H2SiO3:46.5mg,

野岩鉄道・湯西川温泉駅より日光交通ダイヤルバス・湯西川温泉行(所要約30分)

駐車場は無いため、観光施設「平家の里」に隣接する市営駐車場を利用。

栃木県日光市湯西川

0288-97-1126(湯西川・川俣・奥鬼怒温泉観光協会)

湯西川・川俣・奥鬼怒温泉観光協会ホームページ

※残念ながら2019年3月末を以て閉鎖されました。

清掃時間5:00~8:00(清掃日:5月~10月は水・土、11月~4月は土曜)、それ以外は入浴可。

200円

備品類なし

私の好み:★★★

コメント

Unknown

こんにちは。

K-I殿のこの記事の冒頭の赤字を見て、この共同浴場が廃止されたのを知りました。残念無念。2012年と2018年に入湯しました。2018年は金井旅館に泊まり、対岸の薬研の湯に早朝430頃から入湯し、そこから正面に見る共同浴場がいい味を出していました。またこの共同浴場に入りに行きたいと思っていたのに…。

他のサイトを見ると去年3月末を以て廃止されたあと、その夏の台風で建物が大規模損壊し、更にその後に建屋全体が取り壊され更地になっているようですね。

また金山旅館にでも泊まりつつ現地確認にでも行きたいです。

Unknown

追伸

ご関心があるかどうか分かりませんが、自分は『温泉博士』を毎月購入していました。この4月号からリニューアルされ地域版に改定され、20日、30日に発行すると告知されていました。しかしながら、20日以降書店やネットで探しているのですが、見当たりません。雑誌の経営は極て厳しい時代ですから色々心配です。

何かご存知ですか?

Unknown

あんちゃんさん、こんにちは。

この浴場の閉鎖を知ったときには、私も非常に落胆しました。初めて訪れた時には「関東地方にまだこんな風情の浴場が残っていたとは、さすが平家の落人伝説が語り継がれる場所だけあるな」と感心し、実際に入浴して更に感動したものですが、もう完全に過去の記憶となってしまいましたね。残念です。

ところで『温泉博士』につきまして、もちろん雑誌の存在は存じ上げておりますし、いままでも何度か書店の店頭でパラパラとページをめくったことはありますが、いわゆるクーポンを使って無料で湯巡りすることに対して違和感を覚えるため、これまで購入する機会がありませんでした(あくまで私個人の考えであり、無論そのような利用方法を否定するつもりは毛頭ございません)。このため、現状や今後についても全く存じ上げません。

あんちゃんさんの書き込みを拝見して私もネット検索してみましたが、おっしゃるように最新刊の情報が出てきませんね。別の雑誌ですが、たしか『温泉批評』は次号より紙媒体からネット配信へ変更されるそうです。こちらの例では廃刊とならず配信という形で残っただけ良いと考えるべきかもしれません。湯巡りを趣味とする多くの方が『温泉博士』をご愛読なさっていたようですから、皆さんの不安は察するに余りあります。紙媒体の衰退は当然のこと、コロナウイルスの影響で各地の温泉宿泊施設等が大変疲弊しており、雑誌に協力できるような状況でもないのかもしれません。