※残念ながら閉業しました。

鶯宿温泉の中でもぬきんでて渋い佇まいの「石塚旅館」で立ち寄り入浴しました。この時は折しも桜吹雪があたりを淡紅色に染めており、辛うじて花弁を枝に残していた桜の枝の間から覗く旅館の光景は、まるで映画の懐古シーンを見ているかのようでした。ペンキで書かれた看板の後背にどっしりと構える木造2階建ての古い建物は、昔ながらの湯治宿の情緒たっぷりです。

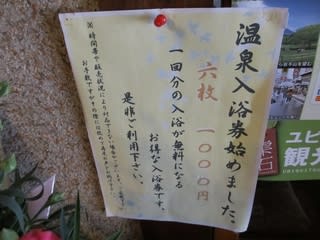

玄関から中に入って帳場にて入浴を乞うと、宿のおばあちゃんは少々間をおいてから「うちのお風呂は、シャワーも何もないし、タイルも剥がれているから、今は知っている人以外は(入浴を)受け付けないようにしているんですよ」とバツが悪そうに答えるのです。帳場には6枚つづりの入浴券(回数券)を宣伝するポスターが掲示されていたので、これを目にした時には容易に立ち寄り入浴できるものだろうと確信していたのですが、意外な返答に半ば心が折れかけてしまいました。もしかしたら過去に理解の無い一見のお客さんと一悶着あったのかもしれません。しかしながら、ひと踏ん張り粘って私から「お湯に入れれば何も無くたって一向に構いません。むしろ余計なものの無いお風呂が好きなんです」と申し上げたところ、それならばどうぞ、ということで、中へ通してくださいました。

玄関を上がって左に折れ、薄暗い廊下をまっすぐ進んでゆきます。廊下の突き当りの左側には自炊用の広い台所がありました。

その反対側にあたる右側が浴室入口です。

湯治宿らしく脱衣所は至って簡素で、壁にくくりつけられた棚の他にはパイプ椅子が一脚置かれているだけです。

側面の二方向をガラス窓が占めるタイル貼りの浴室はとっても明るいのですが、室内には浴槽がひとつと水の蛇口が2つ程あるだけで、おばあちゃんが言っていたようにシャワーなどの設備は一切無く、施工されてから相当の年月が経っていることが見るからに明らかな古いタイルも一部剥がれて黒ずんでおり、床に至っては怪しいぬめり気が発生している部分もありました。湯船から直接掛け湯すべく、桶を手に取ろうとしたのですが、桶もいろんな種類があって、サイズが異なるために積み重ねておくことができず、整理しにくい状況でした。

3~4人サイズの浴槽も細かなタイル貼りで底は細かな市松模様となっていました。かなり熱いお湯が張られており、熱いお風呂が苦手な人は水でしっかり薄めないと辛いかもしれません。この時はたまたま先客のお爺さんが適温まで調整してくれたので、すぐに入浴することができたのですが、それでも湯口から絶えることなく熱いお湯が注がれるため、しばらくすると再び熱いお湯に戻ってしまい、その都度湯揉みするなり加水するなりして、適宜調整しながら湯あみを続けました。熱いお風呂は好き嫌いが分かれるかと思いますが、私はかなり好きなんです。若い子なら入れないような熱いお湯に体をゆっくり沈めると、全身がシャキっと引き締まって、心身の一部で緩んでいた箇所が一気に固く締められるような緊張感に包まれ、疲れや憂いが雲散霧消し、急速なリフレッシュができるからです。こちらのお湯はそんな引締め効果を持っているようでした。

浴槽の縁は紺色の丸いタイルが貼られており、全体として蒲鉾のような緩く盛り上がるアーチを描いています。湯船の縁はカクカクとした形状に施工するのが一般的ですが、こうした丸い形状は、単に外観上の柔らかさを演出するのみならず、実際に入浴するにあたっても、全裸という完全無防備な状態におかれた入浴客にとっては、たとえばこの縁に足をかけても痛くないですし、タイルの目地のおかげで滑りにくいですし、万一この上で滑っても角張った縁よりは痛さが軽減されるわけですから、実用的な意味でもかなり優しい設計であるとも言えそうです。湯船に浸かりながら、そんなことを思いつつ、昭和らしいレトロな美的センスについ見とれてしまいました。いまはすっかり色あせて白く曇っていますが、かつては鮮やかな蒼色を放つおしゃれな意匠だったに違いありません。この縁からお湯はしずしずとオーバーフローしており、人が湯船に入るとザバーっと音を立てて勢い良く溢れ出します。

女湯との仕切りにある源泉溜りを上から覗くと、そこにはバルブがあって、バルブの取っ手の奥には槽内に溜まっているお湯が見えます。この源泉槽の下部には、湯船の湯面スレスレのところで出臍のようにちょこんと出ている塩ビ管があり、これが湯口となって熱いまんまのお湯が投入されていました。

お湯は杉の根の湯源泉を使用しており、見た目は無色透明で、鶯宿らしい灰白色で綿埃状の湯の華が沢山湯船の中で舞っています。ふんわりとした優しい硫黄感が心地よく、また熱いのに不思議と爽快感がある浴感のおかげで、湯船から出ようにも出られないほど後を引いてしまい、ついつい全身が真っ赤になって茹ってしまうほど熱いお湯に入り続けてしまいました。

杉の根の湯(混合泉)

アルカリ性単純温泉 57.9℃ pH8.7 788L/min 溶存物質0.6446g/kg 成分総計0.6446g/kg

Na+:152.5mg(79.69mval%), Ca++:30.3mg(18.15mval%),

Cl-:49.3mg(16.75mval%), SO4-:303.1mg(76.02mval%),

H2SiO3:70.2mg,

盛岡駅前or盛岡バスセンターより岩手県交通バスの鶯宿温泉行で終点下車(盛岡駅前から約50分・930円)、徒歩5分

岩手県岩手郡雫石町鴬宿第6地割15番地1 地図

019-695-2221

※残念ながら閉業しました。

9:00~20:30

200円

備品類なし

私の好み:★★★

コメント

Unknown

お初のコメントになります。

先日は当ブログへのコメントありがとうございました。

ここは鶯宿の中でもかなり熱めなお湯だったと記憶しております。

必要以上になにもないシンプルな浴室も好印象に残っていますね。

Unknown

シドさん

こんにちは。田代元湯のつり橋の現状には本当にビックリしました。あのように徐々に崩れ、朽ち果てながら、やがて温泉もろともダム湖の底で永眠してゆくのでしょうね…。

鶯宿は総じてお湯が熱い傾向にあるようですけど、ここはその代表格みたいなところですね。昔ながらのシンプルながら、さりげなく意匠に凝ったお風呂に、私も良い印象が残りました。

ここの昨年行きました。

昨年の秋にここに泊まりました。

この宿を捜すのに、鶯宿温泉街?を2周しました。

なかなか味わいのある宿でした・・

2年前に国見温泉の石塚旅館の湯治棟に泊まったとき・・

同じ湯治棟の宿泊者(地元の常連さん)に

鶯宿温泉「石塚旅館」の存在を教えていただきました・・

その後一年温めて??やっと昨年行きました。

国見「石塚」で出会った達人

URLは「国見温泉「石塚旅館」で出会った地元の自炊湯治の達人たちの記事です・・

男3人~で役割分担して湯治しているスタイルにびっくりでしたよ~

夏油温泉の湯治棟「夏油館」にも男3人の湯治の達人はいました。

その記事は下記のURLです。

http://blog.goo.ne.jp/hitareri/e/14e23a3631e45a8c3e92a1a2bb82d226

Unknown

>hitareriさん

こちらのお宿に宿泊なさったんですか。それはさぞ味わい深いひと時が過ごせたことと想像します。ブログの記事も拝見しました。数十年前にタイムスリップしたような、とても懐かしい佇まいですね。素晴らしい!

東北って湯治の文化がいまでもしっかり息づいていますよね。国見や夏油の記事も拝読しました。物見遊山の温泉も良いですが、湯治目的の温泉は、入浴する人と温泉が密接に結びついているので、ものすごく心が惹かれます。そんな文化はいつまで続くのでしょうか…。

素敵な記事をありがとうございます。

Unknown

石塚旅館、昨年廃業してしまいました。

こちらのお風呂はまだ未湯でしたのて、ひどく残念です。

今月、現地確認してきました。

すっかり更地です。 建物はありません。

重機の轍が柔らかい黒土の上に残されたままで、

地熱のせいか、土の上は雪をかぶってません。

敷地の一角に浴室跡がまだ残されているのを見つけました。

男女をしきる壁の一部、タイル浴槽と洗い場の床。

壁面タイルの花の模様も見えました。

内風呂だった浴室が完全に露天風呂の様相を呈してました。

恐らくこの景色も遅かれ早かれ…

鶯宿で泊まった宿のご主人の話では、

不動産屋に売却され跡地にはペンションか建つ予定とのことです。

Unknown

中央構造線さん、こんにちは。

現状についてお知らせくださりありがとうございます。現状に合わせて近々に本記事を修正致します。

実に残念です。昨年の春はまだ営業していたようですから、閉業して解体されたのは比較的最近のことなのではないかと思われます。昭和初期に建てられた建物で、いかにも東北の温泉地らしい湯治場風情を強く残すお宿だっただけに、非常に残念です。