岩間噴泉塔群の見学(その1・その2)や岩間温泉元湯の露天風呂を他の楽しんだ後は、今年の初夏に7年ぶりの復活を果たした「山崎旅館」で1泊お世話になりました。

玄関では秘湯を守る会の提灯と並んでコグマちゃんがお出迎え。

客室へ上がる階段の踊り場には、マジックミラーというのでしょうか、表面がS字形に波打っていて写る対象が変形して見える鏡が括り付けられています。宿のオーナーの遊び心なんでしょうね。

2階へ上がりきってすぐ右手には「娯楽室」と名付けられた広間があり、そのど真ん中には卓球台が置かれていました。温泉旅館と言えば卓球ですよね。

また、部屋の片隅にあるバーカウンター跡とおぼしきところには、骨董品的な内線呼び出しの電話機が置かれていました。かつてはこちらで使われていたのでしょうか。

今回通されたお部屋はこちらです。残暑がいつまでも長引いた今年の秋ですが、さすがに山奥だけあって朝晩は気温が一桁まで冷え込むため、お部屋にはこたつがセッティングされています。空調の類いが全くない館内ですから、底冷えする晩にこたつはありがたい存在でした。

山崎旅館では、従来からの和室(トイレ・洗面台共用)と、今年改装されたばかりの綺麗な別館(トイレ付)の2種類の部屋を選べるのですが、前者は1泊2食で10,000円であるのに対し後者は17,000円なので、爪に火を点すような赤貧生活を送っている私にとって7,000円の差は大きく、今回は前者を選択することにしました。6畳の和室には上述のこたつとちゃぶ台があるだけで、テレビなどは無く、窓には網戸も無く(別館には網戸あり)、ちょっと風が吹けば窓ガラスがガタピシと音を立てる、いかにも秘湯の宿らしい古く鄙びた佇まいなのですが、コンセントが4口(うち1口はコタツ用)使えたのは、デジカメや携帯を充電する上でとても助かりました。

毎度のことながら、花より団子、腹が減っては戦はできぬ、ということで、お風呂の紹介に先立ってまずはお食事から。

夕食。朝食とも1階の別室でいただきます。画像左は夕食全景でして、真ん中にニジマスの甘露煮、そしてゼンマイのクルミ和えや水煮の蕗などが並べられています。画像右は土鍋でいただくイノシシ肉の味噌焼きです。

焼きたての香ばしいイワナの塩焼き(画像左)やジューシーなニジマスのさしみ(画像右)は、私が食事をはじめるタイミングで厨房から持ってきてくださいました。川魚らしくない肉厚な身と臭みの無い旨味には思わず舌鼓を乱打したくなります。肉・魚・菜、いずれ徹底しても山の幸をふんだんに使っており、白山の食材を思う存分堪能することができました。

ちなみに朝食はこんな感じ。塩鮭(かなり塩辛いタイプ)・温泉卵・がんもどきなど、いかにも和の朝食といった消化器系に優しいラインナップに、虚弱な私の胃腸は安堵の表情を浮かべておりました。

次にお風呂について見てゆきましょう。

7年ぶりの営業再開にあたって、上述のように一部客室をトイレ付きに改造したほか、浴室を徹底的に改築したんだそうです。実際に浴室の入口からして、旅館外観の鄙びたとは全く趣を異にするモダン和風と言うべき佇まいであり、リニューアルを通り越して全面改築したんじゃないかと勘違いしたくなるほどでした。

なお浴室入口手前の階段を上がると、未改装の大広間が無料の休憩室として開放されていました。

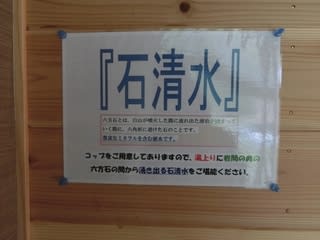

浴室手前には、湯上がりに清冽な石清水で喉を潤せる水飲み場も用意されています。白山が噴火した際に流れ出た溶岩が六角形に裂けた岩を六方石と称し、この六方石から湧き出る石清水はミネラルたっぷりの硬水なんだそうです。実際に飲んでみますと、たしかにエビアン的な硬水の重い味が舌や胃に残りましたが、それ以上に冷たい喉越しが何ともいえず爽快で、湯上がりの火照った状態で飲むと実にうまく、つい何杯も飲んでしまいました。

濃紺あるいは紅殻色の大きな暖簾を潜ると脱衣室です。山奥の秘湯らしくない、白木の質感を活かしたとても綺麗で清潔な室内には驚きを隠せませんでした。お風呂って、いくらお湯が良くても脱衣室は汚かったり暗かったりすると、それだけで施設としては評価が下がってしまいますが、これだけ綺麗で使い勝手が良いと、文句のつけようがありません。相当苦労して改装なさったものとお察しします。なおロッカーは暖簾の手前に設置されています。

洗面台は2台あってドライヤーも完備。綿棒や櫛・化粧水などのアメニティーも揃っています。また洗面台の向かいの台には腰巻きが積まれており、混浴の露天風呂を利用する際にはこの腰巻きで見苦しい部分を隠すことがこちらのルールとなっています。

室内にはこんなオブジェも。

内湯は男女別に分かれており、浴槽などに旧浴室の雰囲気を残しつつも大幅に手が加えられているようでした。画像には写っていませんが、天井の梁はむき出しで、随所に補強のための金具が用いられていました。壁面はモルタルですが、床や浴槽・水栓まわりは鉄平石が用いられており、浴槽は3~4人サイズでしょうか。湯使いとしては完全放流式ですが、お湯は洗い場側へはオーバーフローせず、浴槽奥の隅っこにある排水口へと流れてゆきます。

シャワー付き混合水栓は浴室左右に2つずつ計4基設置されていますが、設計に不都合があったのかお湯・水とも吐出圧力がかなり弱いので(この点は予めチェックイン時に説明ありました)、かけ湯するときは湯船から桶で直接汲んじゃった方が早いでしょう。

湯口から注がれる源泉投入量はちょっと絞り気味ですが、これは高温の源泉を加水することなく流量制御によって温度調整しようとするお宿側の配慮ではないかと思われます。お湯の見た目は無色透明で、湯口傍に置かれている柄杓で飲泉してみると、ほぼ無味無臭ながらも硬水的な味わいがあり、また砂消しゴム的な硫黄感も微かに帯びているようでした。さらさらサッパリ系の癖が無い優しい浴感です。なおこちらのお湯は前回取り上げた元湯の源泉から引湯したものを使っているのですが、湯口からお湯が出てくる段階でも、数キロの隔たりを感じさせない激熱の状態が維持されていました。

次に腰巻きで下半身を覆いながら露天風呂へと向かってみました。脱衣室にある扉を開けると浴室棟をグルっとひとまわりするような感じで露天への通路が伸びており、中庭の池越しに本館の各部屋から丸見えでした。どうして男なのに腰巻きで隠さなきゃいけないんだ、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、もしかしたら男性客にとっての腰巻きは、露天における女性客対策もさることながら、客室のお客さんにとって見たくも無い男の裸体が目に入らないようにすることも、二次的な目的としてあるのかもしれませんね。入浴客の裸は、お風呂で目にするなばら何らの違和感を感じませんが、それ以外の環境ですと、いくら全裸入浴文化を有する日本人でも、ちょっと目を背けたくなるものです。

石の通路を歩いて行くと、森に囲まれた混浴露天風呂に到着です。湯船には半島状に突き出た岩があるために、これを仕切り代わりにして男女の入浴エリアを分けることも可能ですが、お風呂に入る前にはそんな仕切りはありませんから、やっぱり人目を気にする方は腰巻きが必須かもしれません。宿側に背を向けて入れば、白山の森以外は目に入ってきません。山奥の大自然に抱かれた開放感溢れる露天風呂です。

内湯同様に湯口のお湯は熱いのですが、露天風呂は外気で冷やされる上に加水も行われているので、体感で40℃かそれ以下の湯加減となっており、いつまでもじっくりと入っていられました。一応露天風呂にも照明が設置されているので、深夜になっても入浴は可能なのですが、おそらく意図的に照明の数を少なくしているため、目が慣れないうちは暗くて何も見えないかもしれません。しかしながら、真っ暗な中で長湯仕様のお風呂に浸かりつつ、見上げてごらん夜の星を。照明を最低限にしてくれているおかげで、満天の星空が楽しめましたよ。私が夜中に入浴しているときには流れ星をいくつも見ることができ、星空にすっかり心を奪われ、なんだかんだで2時間近くは入り続けてしまいました。

復活後の「山崎旅館」は、麓の白山一里野温泉にある「一里野高原ホテルろあん」の姉妹館として営業してゆくそうでして、客室に用意された浴衣やタオル、館内の各種備品も「ろあん」のものが転用されていました。爽快な露天風呂とおいしい山の幸を堪能でき、至極幸せな一晩を過ごすことができました。復活の灯火を是非絶やすこと無く、今後とも多くの秘湯ファンを魅了し続ける宿であってほしいと願っております。

温泉分析表見あたらず

石川県白山市尾添ム4-1

076-256-7950

(冬期連絡先:一里野高原ホテルろあん 076-256-7141)

ホームページ

日帰り入浴時間調査忘れ

700円

ロッカー・シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★★

コメント

Unknown

またシブい宿に泊まってますね~

それにしても新館17000円はちょっと高いような気が…

Unknown

>Sinn/203JUBさん

そうなんですよね。値段を聞いて一瞬躊躇ってしまいました。冬季に営業できない上、改修費用を早く回収したいという事情がお値段に現れているのかな、と邪推してしまいました(改修と回収は別に駄洒・・・、いや何でもありません)。

でもスタッフの方はとても物腰柔らかく、気持ち良く利用できました。

ちなみにこの記事に載せた露天の画像を撮った直後、買って一カ月しか経っていないデジカメを湯舟へ水没させてしまいました…。