★拙ブログで紹介してきた温泉記事(温泉以外の内容も含む)の目次は→こちらをご覧ください。

拙ブログでは台湾の温泉を多く取り上げており、その数や内容は日本語で記されたサイトでも屈指だろうと自負しているのですが、いままで肝心な事をすっかり書き忘れておりました。それは、台湾の温泉とはどんなところか、という基礎知識に関する説明です。日本と台湾との温泉の間には、入浴方法・考え方・マナー・言葉などについて似ているところもあれば違うところもあります。何も知らずに日本の温泉のつもりで台湾の温泉に入ってしまうと、異文化ゆえのカルチャーギャップやマナー違反に直面してしまう可能性がありますし、利用方法についても戸惑うことが多いでしょう。未知なるものに対する小さな不安が、行きたいと思った温泉の利用を阻む大きな支障となってしまうことだって多々あるでしょう。特にマナーなどは明文化されていませんから厄介です。そこで、今回は私が台湾の温泉を巡るときに留意している点を思いつくままにメモしてまいります。今後台湾の温泉を巡ろうとお考えの方の一助になれば幸いです。

●温泉を探すための資料

(1)書籍

拙ブログでも何度か紹介していますが、鈴木浩大さんの「湯けむり台湾紀行―名湯・秘湯ガイド」は、メジャーな温泉からマニアックな秘湯まで台湾全土の温泉を網羅していますし、アクセス面の情報が充実しているので旅行の立案や現地での行動で非常に役に立ちます。私は台湾の温泉を巡る上でのバイブル的存在として穴が開くほど読み込んでおり、旅行中も携行しています。ただ発行されてから6年ほど経過しており、掲載されている一部の温泉が廃業・消滅している場合もありますので、その点は注意が必要です。

日経BP企画より発行されている「旅名人ブックス103 台湾の温泉&スパ」は温泉地に焦点を当てた内容となっており、比較的大きな温泉施設やリゾートホテルなどを中心に取り上げているため、秘湯や野湯などの情報は少ないのですが、温泉地によって地図も掲載されているので、上記の鈴木浩大さんの本と合わせて活用すると良いかと思います。女性向きの綺麗でラグジュアリー感のある温泉ホテルをお探しの場合はこちらの本の方が充実しています。

(2)ネットで検索

「台湾観光協会」(温泉のページあり)や同じく観光協会の特設ページ「台湾好湯」などで、まずは台湾の温泉の概要を掴んでみることをおすすめします。各温泉の詳細に関しては台湾の温泉レポート・旅行記を掲載している日本人の方々のブログやサイト、「フォートラベル」などに投稿されている旅行記などを検索するのが手っ取り早いでしょうね。もし宜しければ拙ブログも参考にしてくだされば幸いです。また「台北ナビ」などでも温泉の特集が組まれています。ネット上には多くの情報があるので、検索した情報を整理することの方が大変かもしれませんね。

でも日本語で検索しても情報には限界があるんですね…。なぜなら日本の漢字と違って台湾は繁体字(日本の旧字体とほぼ同様)なので、日本の漢字で検索しても現地の情報には辿りつけないのです。もし現地の詳細な情報が欲しければ、温泉地の名前を繁体字(あるいは日本の旧字体)で検索してみてください。たとえば礁渓は「礁溪」、関子嶺は「關子嶺」という感じで…。

●水着入浴が多いが、裸入浴も増えてきた

日本の温泉と決定的に違うのは、水着の着用を求められる施設が多い点です。台湾の温泉の多くは、家族、友人同士、カップルなどなど、みんなで楽しんで入るレジャー的な色彩の強い温水プールである場合が多く、一般的にこうした施設をSPAと称しています。老若男女を問わずみな同じ浴槽やプールで入浴するのですから、当然ながら水着の着用が求められるわけです。

【谷関温泉飯店のSPA。水着を着て老若男女問わずみんなで温泉を楽しみます】

【烏来温泉の公共露天風呂。みなさん水着で寛いでいます】

しかしながら、台北近郊などには日本統治時代からの共同浴場やその文化が残っているところもあり、こうした温泉では男女の浴室がセパレートされているため裸で入浴します。また近年は日本式(中国語では「日式」という)の入浴方法、すなわち裸で入浴する温泉も人気を集めており、レジャー色の強い温泉ホテルでは、水着入浴のSPAとともに、裸で入浴する浴室を併設しているところも増えています。

つまり水着入浴と裸入浴が混在しているのが台湾の温泉の現状です。

【安通温泉飯店の内湯は裸で入浴します】

【台中の麒麟峰温泉は大規模なSPAですが、裸で入浴できる内湯もあり、浴室ゲートには水着を着用しないように注意が喚起されています】

●水着は必携。水泳帽もね。

台湾の温泉は水着着用が求められる施設が多いので、どんな温泉へ行くにせよ、とりあえず水着は持参していきましょう。また髪が湯船で浮遊するのを防ぐために水泳帽の着用を求める施設も多いため、水着と合わせて水泳帽(あるいはシャワーキャップ)も忘れずに持って行くことをおすすめします。特に女性の方(というか髪が肩まで掛かるような長さのある方)には、たとえ裸で入浴するお風呂であっても、シャワーキャップの着用を強く求められる場合があります。

余談ですが、台湾人はこのようなマナーが身に付いているため、たとえば箱根や登別などの温泉でシャワーキャップを被っているおばちゃん集団を見つけたら、その人達は十中八九台湾からの旅行客だと判断して間違いないでしょう。

【水着着用の施設では大抵の場合、更衣室やその近くに脱水機が備え付けられているので便利です】

●水着必須な温泉と裸入浴可能な温泉の見分け方

現在の台湾では、水着で入浴する温泉施設と裸で入る温泉施設が混在しており、裸で入浴する「日式」の温泉もかなり市民権を得始めています。しかしながら初見ではその温泉がどのような施設なのかわからないのも正直なところです。私が各温泉の訪問する際には、どこでもとりあえず水着着用であることを前提にして行き、もし裸入浴が可能なお風呂がある場合は、水着を使わずに裸入浴のお風呂を利用するようにしています。万一現地でも区別がつかなければ、更衣室に入ってその先の入浴ゾーンがどうなっているか、覗いてキョロキョロしてみればOKです。

しかしながら水着必須な温泉と裸入浴可能な温泉には、漠然ながら施設に一定の特徴や傾向がありますから、それを見分ければスムーズに利用できるかと思われます。以下、私個人の判断基準を書き綴ってみます。

・水着必須の温泉

男女の区別がない浴場や温水プール、SPAと称されるレジャー色の強い温泉プールは水着の着用が必須です。

【廬山温泉の夏都大飯店のお風呂は水着着用。画像の下の方に「請著泳装、泳褌進入泳池」と記されていますが、高校時代の漢文の授業を思い出しながら文字を眺めていれば、「水着着用で入浴してください」という意味であることは何となくおわかりいただけるかと思います】

【安通温泉飯店の露天SPA。内湯は裸入浴ですが、屋外のSPAは水着着用です】

・裸で入浴

地元民向けの共同浴場や、一部の温泉リゾートの内湯などに見られますが、かならず男女の浴室がセパレートされており、外部から見られないように高い塀や壁で囲まれている施設が多いようです。男女混浴はありえません。えてして脱衣室などには水着着用が不可能である旨の掲示があります。

なおリゾートホテルなど規模の大きな温泉施設では、水着着用ゾーンと裸入浴ゾーンを併設しているところもあります。

【「請勿穿著泳衣入池」とは「水着を着て入浴しないでください」という意味です】

【この施設には大きく「裸湯区」と表記されていますね。わかりやすい!】

・個室(貸切)風呂

個室(貸切・家族)風呂は、台湾ではかなりメジャーな温泉利用方法でして、かなり狭い室内であるために大浴場や露天風呂のような開放感は得られませんが、他者の視線を一切気にする必要がないため水着なんて不要です。また利用の都度にお湯を張り替えるため、比較的鮮度の良いお湯が楽しめるのも魅力的です。拙ブログで個室風呂を多く取り上げているものこうした理由によります。

なお個室風呂を利用する際は、入室してすぐ室内に備え付けられているデッキブラシで槽内をゴシゴシと自分で洗ってからお湯を溜めるのが一般的です。また入浴後は湯船の栓を抜いておくのもマナーです。

●更衣室はシャワー個室

水着着用の温泉(温泉プール・SPA)の場合、当然ながら更衣室で着替えるわけですが、台湾では更衣室内にある個室のシャワーに入って着替えるケースが多く、施設によってはシャワーが男女共用だったりします(個室なのであまり問題はないかと思いますが)。個室内には荷物を置く小さな棚や引っかけるフックなどがあるので、自分の荷物や着替える衣類はそこへ置くことになりますが、シャワーということは個室内はビショビショですから、荷物や衣類をしっかり安定させて棚やフックに置いておかないと、気づけば床に落ちてグジュグジュに濡れてしまっている、なんてことも十分に考えられます。実際にその手のミスを私はやらかしています。また足元が濡れているのでズボン系や靴下を履くときも難儀します。後述するように靴ではなくサンダルを履いていけば、足裏が多少濡れても気になりません。

●意外と厳しいマナー

日本で温泉の湯船に浸かる時、その気持ちよさのために、湯船のお湯で顔をゴシゴシしたり、あるいは爽快な浴感をさらに肌で実感したいがために、入浴中の腕などをさすったりしますが、こうした行為は台湾ではマナーに反するとみなされることが多く、特に裸入浴のお風呂において顕著です(水着入浴のSPAでは特に問われることは無いようです)。また日本でも同様ですが、湯船に入る前の掛け湯は必須です。女性の方は上述のようにシャワーキャップの着用が厳しく求められることもあります。

一方、飲み物(PETボトルや水筒)の持ち込みは比較的寛容でして、中には水分の持ち込みを推奨している施設もあります。常夏の台湾で温泉に入ると水分の補給が欠かせないので、私も湯めぐりの際には必ずミネラルウォーターをお風呂へ持ち込んでいます(持ち込み禁止の施設もあります)。しかしながら一部の共同浴場などでは入浴中の衛生観念などで首をかしげたくなるような状態に遭遇することもあり、日本のマナーと照らしあわせて考えると非常に不合理である点も見受けられます。でもマナーというものは、合理性や整合性で判断するのではなく、現地で良かれと思われている流儀なんですね。「郷に入れば郷に従え」という言葉があるように、多少理解に苦しむことがあっても、その土地の流儀に従うことこそマナーなのかもしれません。

他人にあまり関わろうとしない日本では多少のマナー違反があってもあまり他人から声掛けされることはありませんが、他者に対するコミュニケーションが積極的な台湾ではガンガン注意されますので、声掛けされないよう大人しく入浴しながら、その温泉の流儀や空気を読んでいきましょう。空気を読むのは日本人の特技ですもんね。

●サンダルが便利

台湾に限らず東南アジアやヨーロッパなど海外を旅行していると、土足エリアと更衣・入浴エリアとが区分されておらず、ドロドロな場所で着替えたりシャワーを浴びたりする機会にしばしば遭遇しますが、予めサンダルを履いておけば多少足元が濡れていたって気になりませんよね。台湾の温泉の下足場を見れば一目瞭然ですが、現地のみなさんはほとんどサンダル履きです。また広いSPAの敷地内を水着の状態で歩く際も裸足よりスリッパを履いたほうが便利ですし、上述のようにビショビショでドロドロな場所で着替えを済ませなきゃいけない場合でも、サンダルならば楽チンです。

旅行バッグに余裕があれば、サンダルを一双入れておくと良いでしょう。

●10元コインを用意しておこう

多くの温泉施設ではコインを投入することによって施錠が可能になるタイプのロッカーが設置されています。構造はほぼ日本のものと同じであり、中には日本メーカーのロッカーも存在しています。大抵の場合が10元コインが必要になりますので、予めコインを用意しておきましょう。なお有料か無料(コインリターン式)かは施設によって異なります。

【現在流通している10元コインの裏と表。左:新コイン(孫文の肖像)、中:旧コイン(最も多く流通している。蒋介石)、右:中華民国建国90周年記念(孫文)】

●ぬるいお風呂が一般的

台湾の温泉はぬるくてイカンという話もたまに耳にすることがありますが、ほとんど熱帯に近い台湾の気候では、熱いお湯にじっくり浸かろうという気になれません。ぬるいお湯にゆっくり浸かってサッパリしたくなるものです。従いまして、加水によってぬるくなっているのは自然の理です。

もちろん熱い湯船もあってそれを好む人もいますが、それは日本統治時代の名残(北投の「瀧乃湯」など)か、あるいはサウナへ入るような健康法を実践する感覚で敢えて熱い湯に体を沈めているかのどちらかです。その証拠に、熱い湯船があるお風呂では大抵の場合水風呂がセットで設置されており、入浴客は冷熱を交互に入っています。

【温度計を設置している浴槽も多いので、好みに合わせて湯船を選びましょう】

●温泉での言葉

学生時代の英語の授業がいつも落ちこぼれで中国語もろくに話せない私が、台湾で比較的自由に旅行できている大きな理由は、日本も台湾も漢字文化圏であるからに他なりません。尤も私は大学時代に第2外国語で中国語を選択していたので、その点でアドバンテージがあるのですが、「中国語はニーハオとサイチェンしか知らないよ」という方でも、日本人でしたら漢字が読み書きできますから、最低限のコミュニケーションは筆談で可能ですし、標識や掲示の類も字を追いかけていけば何となく意味が理解できてしまいます。また単語(二字熟語)も日本語と共通しているものが多いので、発音はわからなくとも意味なら把握できるはずです。漢字という非常に優れた表意文字のお陰です。台湾へご旅行なさる際には、ぜひメモ帳と筆記具を携帯し、いつでも筆談できるようにしておけば、旅の幅がぐっと広がること間違いなしです。積極的に筆談しましょう。

さて、旅でよく使う中国語については他の素晴らしいサイトや書籍類を参考にしていただくとして、ここでは温泉巡りで最低限使う言葉だけを紹介致します(カッコ内はピンインです)。私が理解できる中国語はここで紹介している程度ですが、それでも十分巡ることができております。

いわずもがな温泉のこと。

・湯 (tang1)

お風呂やお風呂のお湯のことでして、これは台湾独特の表現です。というのも、中国語で「湯」と書けばスープのことを意味し、いわゆるhot waterの意味は有していないのですが、日本の文化を積極的に吸収している台湾では、日本語で「男湯」「女湯」「薬湯」「秘湯」などと表記する場合の「湯」と同じような意味合いで、近年になって温泉のお湯に対して「湯」の文字を宛てるようになりました。

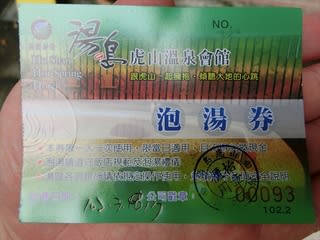

・泡湯or泡温泉 (「泡」は pao4)

この場合の「泡」も台湾独特の表現でして、いずれも入浴するといった意味です。温泉施設の受付で「泡湯」と言えば(あるいはメモを見せれば)、係員は何となく「この日本人は入浴したいんだな」というこちらの希望を理解してくれるでしょう。

【この券の名前は「泡湯券」、つまり入浴券です。また施設名の「湯の島」は温泉の島(中洲)といった意味になります。いずれも非常に台湾的な表現です】

・幾位?(ji3 wei4), 一個人(yi1 ge ren2)or一位(yi1 wei4), 兩個人(liang3 ge ren2)or兩位(liang3 wei4), 三個人(san1 ge ren2)or三位(san1 wei4)

幾位?→「何名ですか?」、一個人or一位→ひとり、兩個人or兩位→ふたり、三個人or三位→3人・・・

料金を支払うときは受付で人数を訊かれますので、こうした数詞はかならず使います。数詞の2だけは二ではなく両(兩は繁体字)を用います。なぜ人数を申し出る必要があるかと言えば、頭数分の料金を支払うことの他、人数に合わせたサイズの個室風呂に案内されることもあるからです。

・多少錢?(duo1 shao3 qian2), 兩百塊(liang3 bai3 kuai)

野湯以外は料金を支払いますので、これも頻出です。多少錢?は「いくらですか(How much?)」、 兩百塊は「200元」です。上述のように数詞の2は両となります。なお100元は一百塊(yi bai3 kuai)です。通貨単位の元は会話ではほとんど「塊」(kuai)と表現されます。

・池 (chi2)

「○○池」というように使いますが、すなわちお風呂や浴槽のことです。たしかに浴槽って池みたいですね。具体的には、「大衆池」はみんなで入る大浴場、「個人池」は一人用個室風呂、「雙(双の繁体字)人池」は二人用個室風呂、「入池」は入浴、といった意味になります。

・露天風呂 (lu4 tian1 feng1 lü3)

日本語をそのまま使用している典型例でして、意味は日本と全く同じです。当然ながらこの表現も中国語圏では台湾のみ通用する表現です。このほか「秘湯」という日本語も台湾ではそのまま使われています。

・售票處 (shou2 piao2 chu3)

處は処の繁体字でして、一般的には切符売り場のことですが、料金支払い窓口をさすこともあります。中国語では「服務台」が一般的でしょうかね。温泉に限らず入場料を支払う施設や公共交通機関などあらゆる場面で共通します。窓口でよく見かける「全票」とは大人料金(障害者や老人は全票の適用外で別料金の場合が多い)、「半票」とは子供料金です。

・泳衣 (yong3 yi1)

水着のことです。なお水泳帽は「泳帽」です。「穿著泳衣」と表記されていたら、その浴場では水着を着用しましょう。

・毛巾 (mao2 jin1)

タオルのこと。バスタオルは「浴巾」です。

・請勿~

「~しないでください」という意味。各施設ではローカルルールを設けているところもあるでしょうけれども、禁止事項だけちゃんと守っていれば、旅行先で大きなトラブルに巻き込まれる危険性はグッと低くなりますから、今回敢えて温泉とは直接関係のないこのワードを取り上げました。

・沖撃

いわゆる打たせ湯のことです。台湾の打たせ湯は体に穴があきそうなほど勢いが強烈でして、まさに「撃」の字がぴったり。

・沐浴

シャワーや水浴びのこと。「請先沐浴後再入池」とは「まずシャワーを浴びてから入浴してください」の意味。シャワーに関しては「洗」の字を宛てることも多いようです。

・沐浴乳、洗髪精

前者はボディーソープ、後者はシャンプーです。読んで字の如しですね。台湾の温泉施設はえてしてこの2つがシャワーのところにセットされています。

ちなみに、温泉に限らず台湾ではあちこちで日本語表記を見かけますが、日本語で書かれているからといって、そこで日本語が通じるとは限りません。日本でも英語がチンプンカンプンのくせにやたらと横文字を使いたがるお店があちこちにありますが、それと全く同じ感覚で、流行やデザインみたいなものとして日本語を取り入れている場合が多いようです。尤もこれは日本を好んでくれている証左と言えるでしょうから、私としては素直に嬉しく思っています。

●お年寄りを頼ろう

1945年以前の台湾で教育を受けていた世代は、日本語が話せる方が結構いらっしゃいます。もし温泉施設で話が通じない場合、近くにお年寄りがいらっしゃったら通訳をお願いできるかもしれません。もちろんご老人の全てが話せるわけではなく、地域によっても話せる老人の多さは異なりますので(山間部や東部は多い傾向にあるようです)、はじめから期待せず、話せたらラッキーだという心積もりで考えておいたほうが良いでしょう。私の体験で言えば、台湾を旅していると、日本語を話したくてウズウズしているご老人に結構お会いし、その多くは目を輝かせながら日本語を喋ってくださいました。

●宿泊の予約

温泉をじっくり堪能したければ宿泊するのが良いですし、田舎を旅するのでしたら山間部の温泉旅館で一泊すると旅がより一層分厚くなりますね。しかし、台湾の温泉旅館やホテルは、北投など一部を除いて、エクスペディアなどネットのホテル予約サイトでの扱いにかなり限りがあるようでして、検索をして宿の存在が確認できても、予約が難しかったりします。もちろん中国語ができればメールで予約すれば問題ないのですが、中国語ができないからこそ予約で困るんですよね。私もその一人です。

でも温泉旅館で宿泊する場合、旧正月など繁忙期を除けば予約は不要と考えて問題ないかと思います。つまり直接現地へ趣き、フロント(服務台)で旅の指さし会話帳を使ったり、メモで筆談するなりして、その場で交渉すれば大丈夫でしょう。実際に私は台湾の温泉旅館に宿泊する場合、殆どは筆談と簡単な会話を交えながら、現地で空室を確認して値段も交渉しています。

ただ、一軒宿や繁忙期の宿泊などで予約をしておきたい場合はメールの活用をおすすめします。「指差し会話帳」などで紹介されている文章を参考にして漢字を羅列したり、あるいは簡単な英語を用いれば、大抵の場合は予約できちゃいます。

●野湯について

野湯は台湾で「野溪温泉」と呼ばれ、アウトドアレジャーのひとつとして近年脚光を浴びているんだそうです。拙ブログでも数か所取り上げていますが、アクセスしやすい場所は老若男女を問わず訪れ湯あみを楽しんでいます。場所によっては山奥の立入禁止場所とは思えないほど大勢の客で賑わっています(陽明山の八煙野溪温泉など)。野溪温泉は男女に分かれて入浴することができませんから、必ず水着を着用してください。また、人気のある野溪温泉ですと岩陰などにテントを張って更衣室代わりにしているところもありますが、無いところの方が多数ですから、更衣スペースの存在ははじめから期待せず、自分で着替えようのポンチョなどを持参しましょう。

野溪温泉が湧いているような地形は、地熱活動が活発だったり、急流の川岸だったり、滑りやすい山道の先にあったりと、危険な場所にあることが多く、場所によっては立入禁止となっていることもありますので、そのあたりは自己責任で判断してください。台風や大雨によって地形が変わって野湯の湧出箇所が消えてしまうこともあります。

●最後に…「日本の温泉が正しい」という固定観念はとりあえず脇に置いておきましょう

台湾の温泉に限らず海外旅行全般についてあてはまることですが、土地には土地の文化や風習があり、台湾には台湾の温泉の楽しみ方・衛生観念・常識というものがあります。そうしたものに対して、自分の国や地域の判断基準と照らしあわせて安易に正誤や善悪の判断をするのはとても短絡的であり、海外旅行の面白さを毀損することでもあります。たしかに日本は温泉に入浴する文化が深化発展しているのかもしれませんが、かといって日本の入浴文化が万国共通にあてはまるとは決して言えず、日本の基準を以て他国の温泉を判断するのはナンセンスではないかと思っています。私個人の意見としましては、日本の温泉利用法は歴史や普及度の割に幅が狭く、いや歴史があるからこそコンサバティブになって固定観念で雁字搦めになっているかもしれませんが、まだまだ温泉の魅力を活かしきれていないように思われます。もちろん心の中でどう思おうが勝手ですが、もし違和感をおぼえたとしても、そのギャップこそ風土や考え方の違いなんだと捉え、その違いを楽しみながら温泉に浸かっていただきたいなぁ、と願っております。

コメント

こんにちは

こんにちは。絶景温泉探検家の鈴木浩大さんが、「ほぼ本邦初紹介! 世界の絶景温泉」なる新刊を、2023.06.21 に上梓されました。是非、彼に「温泉人」に出演して頂こうかなと検討中です。彼のコンタクト先(メールアドレス等)をご存知でしたら、教えてください。m(_ _)m

こんにちは

こんにちは。絶景温泉探検家の鈴木浩大さんが、「ほぼ本邦初紹介! 世界の絶景温泉」なる新刊を、2023.06.21 に上梓されました。是非、彼に「温泉人」に出演して頂こうかなと検討中です。彼のコンタクト先(メールアドレス等)をご存知でしたら、教えてください。m(_ _)m

こんにちは

こんにちは。絶景温泉探検家の鈴木浩大さんが、「ほぼ本邦初紹介! 世界の絶景温泉」なる新刊を、2023.06.21 に上梓されました。是非、彼に「温泉人」に出演して頂こうかなと検討中です。彼のコンタクト先(メールアドレス等)をご存知でしたら、教えてください。m(_ _)m

こんにちは

こんにちは。絶景温泉探検家の鈴木浩大さんが、「ほぼ本邦初紹介! 世界の絶景温泉」なる新刊を、2023.06.21 に上梓されました。是非、彼に「温泉人」に出演して頂こうかなと検討中です。彼のコンタクト先(メールアドレス等)をご存知でしたら、教えてください。m(_ _)m

Unknown

齊藤さん、こんにちは。

鈴木さんは面識がないので、連絡先は存じ上げません。申し訳ございません。

Unknown

齊藤さん、こんにちは。

鈴木さんは面識がないので、連絡先は存じ上げません。申し訳ございません。

Unknown

齊藤さん、こんにちは。

鈴木さんは面識がないので、連絡先は存じ上げません。申し訳ございません。

Unknown

齊藤さん、こんにちは。

鈴木さんは面識がないので、連絡先は存じ上げません。申し訳ございません。

こんにちは

こんにちは。

7/5にメールを受領しました。

どうもです。

早速返信したら、サーバーから通知があり、届いていないようなので、こちらでお礼申し上げます。

#貴メールアドレスにトラブルでもありましたか?

こんにちは

こんにちは。

7/5にメールを受領しました。

どうもです。

早速返信したら、サーバーから通知があり、届いていないようなので、こちらでお礼申し上げます。

#貴メールアドレスにトラブルでもありましたか?

こんにちは

こんにちは。

7/5にメールを受領しました。

どうもです。

早速返信したら、サーバーから通知があり、届いていないようなので、こちらでお礼申し上げます。

#貴メールアドレスにトラブルでもありましたか?

こんにちは

こんにちは。

7/5にメールを受領しました。

どうもです。

早速返信したら、サーバーから通知があり、届いていないようなので、こちらでお礼申し上げます。

#貴メールアドレスにトラブルでもありましたか?

Unknown

>齊藤さん

確認遅くなり申し訳ございません。

確かにメールは届いていませんでした。

特に障害の情報はなかったのですが、なぜなんでしょう・・・。

Unknown

>齊藤さん

確認遅くなり申し訳ございません。

確かにメールは届いていませんでした。

特に障害の情報はなかったのですが、なぜなんでしょう・・・。

Unknown

>齊藤さん

確認遅くなり申し訳ございません。

確かにメールは届いていませんでした。

特に障害の情報はなかったのですが、なぜなんでしょう・・・。

Unknown

>齊藤さん

確認遅くなり申し訳ございません。

確かにメールは届いていませんでした。

特に障害の情報はなかったのですが、なぜなんでしょう・・・。