今年(2015年)春に開催された第10回大阪アジアン映画祭で「軍中楽園」という台湾映画が上演されました。

電影《軍中樂園》前導預告 Paradise in Service – Official Teaser

「軍中楽園 PARADISE IN SERVICE」公式サイト

映画の内容を大雑把に要約しますと、国共対立の只中にあった1969年、その最前線だった金門島に投入された国民党新人兵である主人公は、海での戦闘が求められるにもかかわらずカナヅチ(泳げない)という体たらくだったため、戦力として使い物にならんとして閑職へとまわされる。その場所が「金門八三一」と称された慰安所。つまり古典落語の郭物で登場する妓夫太郎みたいな任務を命じられます。所内で兵士たちの相手をつとめる娼婦たちは、ドラマを盛り上げるに十分な個性豊かな面々。所内の仕事をこなしてゆくうちに、主人公の若造君は影のある美人に心が惹かれてゆく。一方、退任を控えた鬼軍曹は客として慰安所に通って一人の小悪魔みたいな女性に入れあげてしまうのですが、彼には彼なりに複雑な事情があって…。

物語としては慰安所や戦争の歴史を糾弾するというより、国を守る(且つ大陸を奪還する)ため身命を賭すことを背負わされた男、籠の鳥として日々を過ごさざるを得なかった女、それぞれの悲哀、大陸と台湾で離散してしまった家族の問題、個人と個人の愛情、誰もが抱える人生の脛の傷、男女で立場は違うものの拘束された身同士の共感、といった各個人の心情的・叙情的な面を描くことに重点が置かれており、オブラートに包むためかコミカルな場面展開も見られ、隔靴掻痒な描写も無きにしもあらず。落語に例えれば、郭物と人情話を足して2で割ったようか感じ。私の飲み友達で、川崎堀ノ内や札幌すすきのなど数カ所を渡り歩いてきた元泡姫(公称24歳、実年齢39)にネットでこの映画を鑑賞してもらい、感想を求めたところ、芋焼酎をロックで飲みながらひとこと「なんだか男目線の一方的なセンチメンタルじゃねーの」と一刀両断に斬り捨てていましたが、なるほど、なんだかんだで男の発想に合わせて描かれている面は否めず、見方によって感想が大きく分かれることは違いないでしょう。しかしながら、作中で扱った諸々の内容が非常にデリケートですから、そうした意図的に明るくしたりもどかしく表現したりする作風は、監督の苦心の現れなのだろうと理解できます。左右両派が過敏に反応してしまう今の日本では話題にすらできない問題ですが、映画として難しい問題を作品に昇華させた監督の強い意志と、それを鑑賞して受け入れる台湾人の意識の高さには、心の底から非常に感心させられました。

ちょっと前置きが長くなっちゃいました。この作品で舞台となった「軍中楽園」と称する慰安所は、金門島の島内に数ヶ所存在していたのですが、その中の一箇所が現在保存展示されており、当時の様子が解説されているとの情報を得たので、知的好奇心を満たすため向かってみることにしました。

珠山の民宿をチェックアウトした後は、珠山バス停から路線バスで一旦金城バスターミナルへ向かい、ターミナル内のコインロッカーに大きな荷物を預け、1A番の山外行路線バスに乗車します。場内は爺さん婆さんばかりで「お達者くらぶ」状態でしたが、それこそ数十年前まで、ここにいるお年寄りがまだ若かった頃の金門島は、緊張感に溢れていたんでしょうね。

金城から35分間乗車し「小徑」バス停で下車。悠遊カードで料金を支払ったので、運賃は覚えていません。周囲は長閑な田園風景が広がっています。

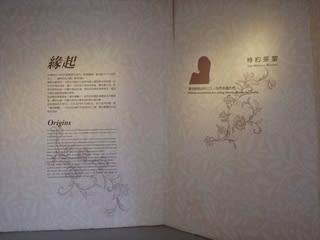

バス通りの瓊徑路に面して白い建物の「特約茶室展示館」が静かに構えていました。言わずもがな、茶室と名乗っているからと言ってお茶をいただく場所ではなく、日本で言えば江戸時代の「茶屋」や昭和初期の「カフェー」と同じような意味合いですね。戦時下の島内には7ヶ所(小金門島や臨時施設を含めると11ヶ所)の慰安所があり、その一つであるこの施設は当時「小徑分室」と称していたんだそうです。「分室」という位置づけですから、映画「軍中楽園」の舞台となった慰安所よりも小さくて地味ですが、それでもゲートまわりの構えには威圧的なものを感じます。

入場は無料です。訪問時は受付に職員らしき人物はおらず、見学客すら皆無で、シーンと静まり返っていました。スイートピーが綺麗な中庭を囲むようにして、コの字型に建てられており、右側は特約茶室の歴史を解説する展示室、奥は当時の様子を再現した個室群、そして左側は休憩室やカフェとなっています。ここでの順路は反時計回りですので、まずは右手の展示室から見てゆくことにしましょう。

かつては個室だった空間をぶちぬいて、パネルや模型を並び立てて、当時の様子をわかりやすく解説しています。

展示室入口の女性の顔イラスト下に記されている「若不是命運作弄、我也不會來至裡」、つまり「もし運命に弄ばれていなければ、私だってここに来ることはなかったでしょう」というメッセージが、ここで働いていた女性たちの心情を端的に言い表しているようであり、入室していきなりカウンターパンチを食らったような衝撃を受けました。

冒頭に「軍妓制度由来已久、世界各国亦然(Milirary prostitution has a long history all over the world)」という前置きを踏まえてから、金門島における当制度の歴史的な流れ(縁起)、そして制度に関する具体的な説明(規定)へと移ってゆきます。

国共内戦の雌雄が決しようとしていた1949年時点で金門島に投入された国民党軍は約5万人。まだ兵営が整備されていない当初は民家や寺院・廟などで宿営していたのですが、血気盛んな男が屯すると碌なことがないのは人種民族を問わず男の宿痾みたいなものであり、やがて亢奮状態の兵士達が島の女性を暴行するようになったので、当時の台湾で施行されていた公娼制度に倣い、軍によって澎湖列島や金門島など前線となる離島で慰安所「軍中楽園」、後の「特約茶室」が設けられるようになり、台湾各地の公娼地区から「侍応生」つまり娼妓の募集がかけられるようになりました。公娼制度が活きていた当時の台湾でしたら台北の萬華や北投温泉(蒋経国時代まで北投温泉にはいわゆる赤線がありました)などで働いていた方がマシははずですが、生きるか死ぬかの最前線の島へ渡ってくるということは、それぞれにいろんな事情を抱えていたんでしょう。金門島での「軍中楽園」は1951年の金門朱子祠付近に設けられたのが端緒であり、その後島内に複数設けられ、1992年に廃止されるまで特約茶室として存在し続けたのでした。

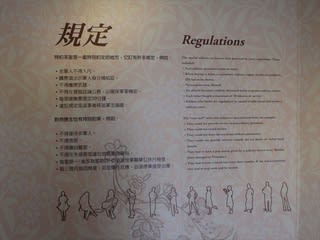

軍人の利用や娼妓の勤務にあたっては、当然ながら規定があったわけですが、展示室内ではその一部が箇条書きされていましたので、ここに書き写してみます。

【利用に際しての規定】

・非軍人は入場禁止

・利用券購入の際には軍人の身分証明証を提示せよ

・武器類を携帯するべからず

・軍事機密を守るため、施設内で公務に関する会話をしてはならない。

・利用券一枚につき30分まで

・規定に違反したものは軍法会議にかけられる

【侍応生に関する規定】

・非軍人と相手をしてはならない

・機密を漏洩してはならない

・許可無く「茶室」から出てはならない

・敷地外で接客するなど、地域の風紀を乱してはならない

・毎週月曜(その後毎週木曜に変更)には必ず軍医の検査を受けること。

・3ヶ月に一度血液検査をし、陽性反応が出たら接客をやめて治療すべし。

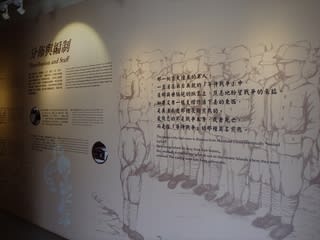

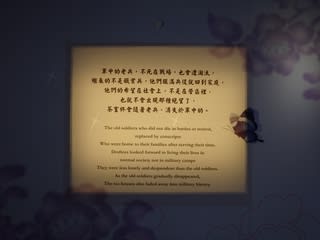

パネルには兵士たちの心情も叙情的に書かれていました。併記されていた英語を意訳するとこんな感じです・・・「中国大陸から金門島へやってきた身寄りの無い兵士たちは、故郷から離れたこの尋常ではない島で、いつ勃発するか、いつ死ぬかわからない戦闘のためにずっと待機しつづけたが、心情的には耐えきれなかったに違いない」。

あくまで大陸から逃れて反転攻勢を狙う国府軍(国民党)の視点に立った心情吐露なのですが、この文章からは「娼妓たちも可哀想だが、兵士たちだって孤島での戦いに怯えおののいていたんだから、そんな兵士に心の逃げ道をつくってあげなきゃどうするんだよ」と言いたげな感を受けます。いずれにせよ、戦争は男女両方それぞれが異なる形で犠牲者になってしまうんですよね。

上述のように金門島と小金門島には10箇所(臨時施設を含めると11箇所)の「特約茶室」があり、全島の地図が描かれたパネルでは、そのすべての分布と組織関係について解説されていました。軍隊は階層的な組織で構成されているものですが、「特約茶室」に関しても甲・乙・丙にランク分けされ、階級や部隊によって利用する場所が決められていたようです。たとえば現在「特約茶室展示館」として現存しているこの「小徑分室」の場合は、乙級茶室に属し、管理人兼チケット販売員1名、用務員2名、炊事係1名、そして娼妓10余名という構成だったそうです。

この他、金城にあった「金城総室」は甲級茶室として将校や士官が利用し、将校を相手する娼妓として10余名、士官向けとして30余名もの「侍応生」が籠の鳥の毎日を送っていたんだとか。また、その南部にあった「庵前分室」では、分室としては「小徑」と同じく乙級で10名程度だったのですが、佐官以上の利用を目的としており、若くて美貌に優れた女性が集められたんだとか。

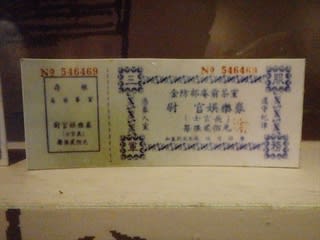

利用に際してはちゃんと事前にチケットの購入が求められていたんだそうでして、上述のようにチケット1枚で30分までという規定がありました。窓口を模した飾りのまわりには、順番を待つ兵士たちの姿が描かれています。島には何万という兵士がいたわけですが、それに対して「茶室」にいた娼妓の数は全部を合わせても圧倒的に少なく、一人30分で客を次々に回して膨大な需要に応じていたのですから、どういう勤務実態だったかわかりませんが、女性にしてみたらとてもじゃないけど体がもたなかったことでしょう。大阪の某新地の繁忙期なんて比じゃないハードローテーションだったのかも。上述の元泡姫いわく「あたしには絶対無理」と呆れ返っておりました。

当時の金額に関しても説明されているのですが、世間の物価上昇に従ってその料金設定もグングンあがっており、例えば1951年では軍官(Officer)が15元でそれ以外の階級は10元だったものが、1961年では軍官30元でそれ以外20元となります。その翌年になると、上玉揃いの庵前分室における佐官用チケットは80元、金城や山外の士官用は50元、その他の兵士用は30元に急騰し、1989年では庵前が250元、尉官や士官長クラスは200元、その他の階級は150元というように、38年間で6~10倍にまで高騰したんですね。私が目を惹いたのが1989年の料金表。なんと一番下には公教娯楽票(非軍職)”Civil Servants and Teachers” 500元と書かれているのです。上述の「規定」では軍人以外利用禁止だったはずなのに、米中の国交締結後に大陸からの砲撃が止まって、金門島における緊張が和らぐ頃になると、「特約茶室」は軍人のみならず、公務員や教職員など軍人以外も相手にするようになったんですね。しかも軍人の倍以上料金をとって…。

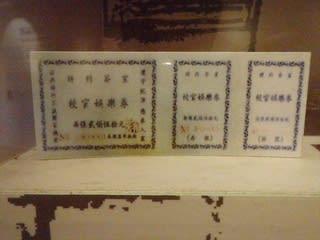

こちらはチケットのレプリカです。

階級によって券の意匠や表記内容が異なっています。

さすがに当時の建物を立体的に再現するのは難しいのでしょうから、このようにパネルにイラストが描かれ、それによって昔日の特約茶室の面影をイメージさせていました。隣の部屋へ移るゲートの上には赤い張り紙で「捨身報国」と記され、その左右には「大丈夫效命沙場磨長槍」(一丁前の男なら銃を磨いて戦場に命を捧げろ、という意味かな)や「小女子献身家国敞蓬門」と、男女それぞれに対して訴えかける標語が貼られていました。当時はこうした言葉が実際に掲げられていたのでしょうね。一見すると戦意高揚のスローガンに見えますが、場所が場所だけに別な(シモな)意味にも読めちゃいます。

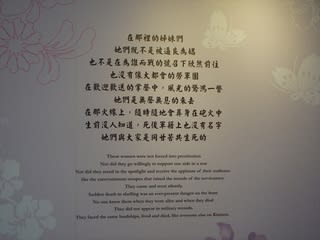

こうした具体的な説明とともに、当時の男女双方の心境を抒情的に述べた文章も紹介されていました。言語力の拙い私なりに訳してみますと、たとえば「戦場に斃れることなく退役した軍人たちは、新たな兵士たちと交代して家庭へ戻っていった。召集兵たちは兵営ではなく、ふつうの社会で生きていたかったが、その望みは叶わない。老兵たちが徐々に消えゆくに従い、茶室も軍の歴史から忘れ去られてゆく」だとか、「ここにいた女性たちは強制的に売春に従事させられていたのではないが、すすんで戦いを支援しに行ったわけでもない。出征する兵隊のように脚光を浴びたり拍手喝采を受けることなく、彼女たちは声を上げること無くここへやって来て、そして去っていった。砲火を浴びる最前線で誰がいつどこで死ぬかわからない状況下、その生死は誰にも知られることなく、死んだとしても軍籍に記録が残ることはなかった。彼女たちは兵士と生死や苦楽を共にしていた」といったように・・・。

コの字型をした建物の奥の方は、当時の様子を再現した個室が4室並んでおり、中に入ることができます。

個室の内部はビジネスホテルのシングルルームのような造りで、枕が2つ置かれたベッドの他、服を掛けるためのタンス、鏡台、バスルームなどが配置されています。4室とも同じレイアウトですが、隣の部屋とはそれぞれの配置がシンメトリになっていました。ベッドは就寝するためのものではないためか、幅の狭いシングルサイズなんですね。

映画「軍中楽園」で再現されていた個室はもっと華やかな色合いの内装でしたが、こちらはサナトリウムの病室を髣髴とさせるような質素な感じです。甲級茶室と乙級茶室というクラスの違いによるのでしょうか。

こちらはバスルームで、現在の台湾の民宿と同じように、洗面台やトイレもバスルームに内包されています。映画において、個室で娼妓と過ごす時間は甘いひと時のように描かれていましたが、制限時間の30分にはこのバスルームで汗を流すことも含まれているのでしょうから、実際には、情事の後で甘い余韻に浸る余裕はなく、相当慌ただしかったのではないでしょうか。

バスタブのカラフルなタイル模様は、いまでも台湾の温泉地の個室風呂で、同じタイプのものがよく見られますね。台湾で温泉巡りを重ねてきた私には見覚えのある模様なので、まさか同じものをここで目にするとは予想だにせず、ちょっと面食らいました。この他、各室の鏡台にはポットやホーローの洗面器も備え付けられていました。

室内には上画像のようなボックスが設置されており、ボタンを押すと当時のことを語る老人の証言が流れるのですが、中国語なので何を言っているかサッパリわからず・・・。

展示館として新たな道を歩むことになったこの「特約茶室」には、見学客が休憩できるようにれっきとした喫茶ができるカフェ(敢えてここでは「純喫茶」と言ったほうがよいかな)も設けられているのですが、訪問時はまだ早い時間帯だったからか、残念ながらオープン前で入店できませんでした。

館内の解説において、この「特約茶室展示館」がかつて「小徑分室」として現役だったころ、寒村だったこの界隈は茶室の開設に伴って商店が集まるようになり、アイスパーラーやビリヤード場などが次々に商売を始めた、と書かれていました。現在この展示館のまわりは畑が広がるばかりの静かで長閑な田舎なのですが、展示館に向かって左側には、営業しているのかわからない暗いお店が隣接しており、もしかしたらこのお店も「茶室」へ遊びに来た軍人さん目当てに商売を始めたのかもしれません。ホコリで煤けたガラス越しに店内を覗くと、ドラッグストアで扱うような商品が積み上げられていたのですが、ということは場所的に考えて、旧日本軍でいうところの「突撃一番」の類も取り扱っていたのかもしれませんね(完全なる下衆の勘繰りですけど)。

本省人と外省人の確執、長期に及んだ戒厳令、漢民族と原住民族との格差などなど、台湾は小さい島でありながら様々な問題を抱えつづけ、李登輝の登場後に自らの手で民主化を果たして世界屈指の経済力を得たわけですが、異なる意見を持つ物同士が手に手を携えて、困難を乗り越えて前を向き続けてきたからこそ、タブーを越えて一人ひとりに考えてもらうという姿勢が生まれ、こうした負の歴史を学べる展示ができたのかもしれません。単純な善悪論で捉えるのではなく、あるいは左右両派がそれぞれ口角泡を飛ばしながらヒステリックになるのではなく、時代背景を広い視野で捉えつつ、温故知新の精神で次の世代をいかに良く変えてゆくか、深く考えさせられたひと時でした。

ここに限らず、赤字ローカル線を廃線にせず寧ろ地域復活の原動力にしたり、戦前の建物をリノベーションして現代的なニーズに合わせた商業施設に生まれ変わらせたりと、近年の台湾には大いに学ぶべき点が多いと、旅をする都度に実感しております。余談ですが、今年(2015年)直木賞を受賞した東山彰良氏の『流』は、国共内戦以降の台湾における外省人の生き様と裡に秘めたる苦悩を描いた非常に読み応えのある作品であり、どちらかと言えば泛緑贔屓である私ですらもこの作品には心が打たれました。関心がある方は是非一読を。

1時間ほどの見学を終えた後は、金門島で2番目に大きな街である山外へ向かうことにしました。上画像は展示館の斜め前にあるロータリーの様子。大きな軍用車両が機動的に走行できるようにするためか、島内の主要な通りは幅員が広くて直線的です。また辻々には必ずと言って良いほどトーチカや歩哨詰所が設けられています。

往路では金城から1A番のバスに乗って、瓊徑路の「小徑」停留所で下車しましたが、このロータリーで瓊徑路とクロスする伯玉路にも「小徑一」というバス停があり、この「小徑一」も最寄りバス停として使えます。スマホのアプリ「台湾公車通」で調べたら、もうすぐ「小徑一」にやってくる藍1番に乗れば山外へ行けることがわかったので、その検索結果通り、藍1の山外行に乗車したのでした。

「特約茶室展示館」

金門県金湖鎮小径126号 開館時間8:30~17:00 無休(春節の晦日を除く)

ホームページ(中文)

金城~山外を結ぶ路線バスで「小徑」あるいは「小徑一」下車。

次回へつづく

.

コメント