前回記事の小径地区から「藍1」の路線バスに乗車し、12分で山外のバスターミナルに到着です。この街のロータリーにも蒋介石の銅像が威風堂々と立って、行き交う市民を睥睨していました。なんだか前世紀的な独裁国家みたい。

バスターミナル内にある観光案内所では、無料で自転車を借りられるので、山外ではそのサービスを利用して散策することにしました。今回お世話になったのはこの黄色いチャリンコです。なおレンタルの際には所定の台帳に記名し、デポジットとしてパスポートを預けます。私が伺った時の案内所のスタッフさんは英語が話せ、しかも「日本人はみなさん良い方ばかりですね」なんて笑顔でお世辞まで言ってくれたもんですから、私はとっても上機嫌。意気揚々と自転車を漕いで、山外の商店街を颯爽と走り抜けてゆきました。

復興路を東へ抜けて大きな病院を通り過ぎると、目の前に太湖と称する大きな溜め池が広がりました。金門島で最も大きなこの貯水池の畔は緑豊かな公園として整備されており、自転車専用道路も設けられているので、気持ち良く安全にサイクリングできたのですが、折からの少雨で湖面はかなり低く、水は淀み、普段は湖水の下で見えないはずの湖底も大部分が露出しておりました。この湖を見下ろすように、湖畔にはエバーリッチ(昇恒昌)の新しく巨大なホテルが建てられており、その1階にはブランド物の免税店が並んでいたのですが、言わずもがな大陸のマネーを目当てにしているのでしょう。

太湖を半周して街の反対側へ出ると、美しい並木の一本道が伸びており、そこを進むと「榕園」と称する公園に行き当たりました。その名の通り園内ではガジュマル(榕樹)が茂っており、説明によればその大部分は清朝が治めていた同治4年(1865年)に植樹された老木なんだそうですが、別に老木を目当てにここへやって来たわけではありません。園の入口には戦車が展示されていますが…

「榕園」の隣接している「八二三戦史館」が今回の目的地であります。戦史館と称しているように戦争関係の施設であることは明白であり、先程の戦車もその展示物として置かれていたのでした。八二三とは、1958年8月23日から10月上旬まで、大陸の共産党軍がこの金門島へ向けて計47万発もの砲弾を雨霰のように浴びせかけ、これに対して中華民国側がアメリカの支援を受けながら反撃して金門島の死守に成功した「金門砲戦」を意味しており、戦闘の火蓋が切られた日に因んで台湾ではこの戦いを「八二三砲戦」と称しています。この戦いで国民党側が勝ち、共産党がこれ以降実質的に金門・馬祖地区の「解放」を諦めることによって、台湾は共産化を防ぐことができ、今日のように自由で民主的で、且つ世界屈指の経済力を有するまでに成長できたわけです。つまりこの施設は「八二三砲戦」を戦い抜いた勝利の誉れを展示する展示館なんですね。

エントランスの左右に立つ真っ赤な太い柱と、両端が反り返っているモスグリーンの瓦屋根が大変印象的な建物の左右外壁には、戦闘中に犠牲となった国民党軍兵士の名前が刻まれていました。

建物の周囲には当時の戦闘で使われた兵器類が展示されていました。先頭を口紅で塗って「オバケのQ太郎」みたいな塗装をしている戦闘機は、日本の航空自衛隊でもかつて「旭光」の愛称で配備されていたアメリカ製のF-86F”Sabre”ですね。後日知ったところによれば、このF-86Fが空対空ミサイルを実戦搭載して敵機を撃墜した最初の戦いがこの「八二三砲戦」だったんだとか。

155mm榴弾砲(2輪付きの火砲)は高性能ゆえ「八二三砲戦」では大陸側へ攻撃する際の主力となったんだそうです。

M24軽戦車は第二次大戦期にアメリカが開発し、ヨーロッパ戦線で実戦投入されたものですが、この金門島においても共産党軍相手に大活躍し、なんと十数年前まで島内のトーチカに配備されていたんだそうです。

戦闘機も戦車もアメリカ製ばかりですが、こうして見ますと、アメリカが兵器を提供してくれたからこそ当時の中華民国は共産党軍に対抗できたことがわかります。共産党軍はソ連製のミグを飛ばして戦いを挑んできたわけですから、まさに冷戦の構図そのものです。

入館は無料で、誰でも自由に見学できます。思わず二度見しちゃったほど美人な受付嬢に挨拶をして早速館内へ。順路は反時計回り。戦闘前夜の国共対立の状況や、実際の戦闘の状況など、映像資料を交えながら、時系列を追って細かく解説されており、中国語と英語が併記されているばかりか、各項目のタイトルに関しては日本語でも表記されているので、愚鈍な私でも意味を掴むことができました。

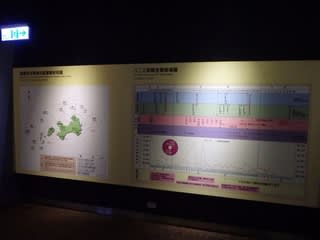

上画像の解説プレートでは、8月23日から10月上旬におよぶ戦闘の経過表とともに、国共双方の砲弾射程を地図で示しているのですが、この地図によれば、金門島と小金門島、いずれも全島まるごと共産党軍の射程圏内に収まっているのが一目瞭然。ひゃー、恐ろしい!

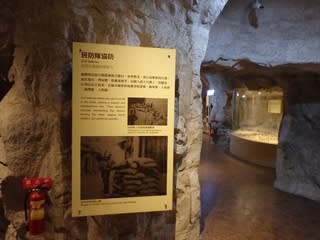

展示コースは途中から防空壕を模したような造りに変わり、砲撃時は実際にどのように戦ったのか、物資の補給や傷兵の後送をいかに行ったか、そして絶えず砲撃を受ける中で島民はいかに凌いできたか、砲撃で壊滅した集落の惨状はいかなるものか、などといったことを写真やジオラマを使って詳しく解説されていました。

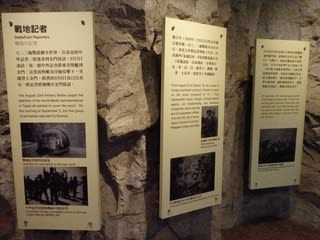

この戦闘では国共の直接対立はもちろん、兵站まで視野を広げて捉えれば米ソ代理戦争の様相すら帯びていたわけで、局地的な戦闘でありながら、その動向は世界各国から注目を集めていました。「戦地記者」と題されたセクションでは、台湾のみならず外国から取材に来た記者たちについて触れており、米・英・仏・加・豪・比・土・印、そして日本から通信社7社、テレビ局6社、雑誌社7社、そして23の新聞社がこの戦地を訪れたと書かれていました。しかしながら、戦争取材は死と常に背中合わせであり、1958年9月26日、共同通信社の記者である奥戸忠夫氏と読売新聞の嘱託臨時記者である安田延之氏は、他国の記者たちとともに金門島へ向かうべく上陸艇に乗っていたのですが、その舟が高波を受けて転覆沈没してしまい、奥戸氏は泳いで岸までたどり着けたものの、安田氏は残念ながら帰らぬ人となってしまいました。そのこともここできちんと説明されています。

一方、右(下)画像に写っている丸いものは、僅か数キロしか離れていない対岸の共産党支配地域(大陸側)に住む住民に対して心理作戦を行うべく用いた放送用のスピーカー。スピーカーによる大音量放送を実施したり、バルーンを飛ばして宣伝ビラをばら撒いたりと、反転攻勢のために国民党側は涙ぐましい努力を重ねていたんですね。大音量の音声はどこまで届いたか、ビラをばら撒くバルーンはどこまで飛んでいったか、それぞれ図示されています。

心理戦を駆使して相手を攪乱し戦意を挫くことは、非常に重要な戦略のひとつです。

左(上)画像は国民党のプロパガンダグッズ。単に孫文や蒋介石の政治的スローガンのみならず、盛んな産業の様子を写した様々な写真を用意したり、発泡スチロールの箱で包んだ缶詰を投下したり、そして「アジアの歌姫」テレサ・テン(麗君)のグラビア付きカセットテープを撒いたりと、誘惑に訴えかけて、資本主義圏がいかに物質的に豊かで享楽的かを伝えようとしていたようです。

一方、右(下)は共産党のプロパガンダグッズで、「アメリカの侵略政策に反対」といったわかりやすい政治宣伝ビラの他、笑顔を浮かべる家族の写真とともに「蒋介石から逃れて武器を捨てたら、愛する大陸の故郷で幸せな生活が送れています」と言ったコピーが並ぶ、あからさまな投降を訴えかけるビラが多く見られました。そしてなぜか煙草の箱もたくさん並べられていました。中華系の人はとにかくタバコが好きですから、あくまで憶測ですがタバコを与えて自分の陣営に抱き込もうとしたのかもしれませんね。

長い間にわたって緊張の最前線でありつづけた金門島は、90年代に入るまで台湾人ですら自由な往来が許されなかったわけですが、そんな特殊な事情ゆえ、金門島(および馬祖島、そして国民党が撤退を余儀なくされた大陳列島)では台湾とは異なる紙幣が流通していました。左(上)画像がその金門島限定紙幣です。国民党が大陸から撤退した1949年も、八二三砲戦が繰り広げられた1958年も、国民党は辛うじて福建省に属する金門島を守りきりましたが、もし今後も戦闘が続き、万が一金門島や馬祖島が陥落して共産党の手中に落ちた場合、これらの島嶼で台湾本島と同じ通貨を流通させておいたら、その後の台湾経済は滅茶苦茶になっちゃいます。そこまで及ばなくても、共産党がこれらの島嶼から台湾ドルを大量に入手すれば、悪用されちゃうことは必至です。

一方、当時の台湾では、台湾銀行が中華民国政府からの受託によって台湾省の紙幣(台湾ドル)を刷っていましたが、本来中華民国は中央銀行を通じて中国大陸全域で通用する紙幣を流通させなきゃいけないという建前があります。その建前で考えれば、台湾ドルはあくまで台湾省限定の地域通貨にすぎません。でも、大陸を支配できていない現状で、福建省の金門島や馬祖島において、もし台湾省の地域通貨を流通させたら、中国全土を支配する正統性が崩れちゃいます。あくまで応急的な措置として、台湾省とは別箇の、福建省としての地域通貨をさせないと筋が通りません。そんなこんなの複雑な事情と建前があって、福建省に属する金門島では、敢えて台湾省とは別の紙幣を流通させていたんですね(でも実際には台湾銀行が発行していたんですけどね)。

台湾ドルとこれらの金門専用通貨は等価で兌換できたそうですが、この専用通貨が廃止されたのは僅か13年前の2002年なんだそうですから、つい最近まで緊張状態が続いていたと言うか、国民党の建前や面子を意地でも守ってきたと言うべきか、とにかく驚くばかりです。

ちなみに紙幣の右上に写っているのは台湾人が金門島へ往来する際に必要な入境証、早い話がビザみたいなものですね。

一方、右(下)画像は、共産党軍がぶっ放った砲弾が金門名物の包丁になってゆくプロセスを追ったもの。これは理屈抜きでわかりやすいですね。

トーチカを模した画像視聴コーナーや現在の島の様子などもあり、とにかく見どころたくさんで、知的好奇心としては十分にお腹いっぱいです。尤も、ここは国民党軍を礼賛する施設ですから、ある程度のバイアスを考慮しておいた方が良いのかもしれませんけど、総じて説明がわかりやすいので、台湾問題を勉強する意味で、金門島観光において当地は訪問する価値があるかと思います。

頭脳的には欲求が満たされましたが、見学中に能率の悪い頭をフル回転させたためか、体内の栄養が少なくなって胃袋が空っぽになっておりましたので、自転車で山外の街なかに戻り、地元民で賑わっていた自助式(バッフェ式)のお店に入ってランチをとりました。人気があるのに、店内はなぜかゴチャゴチャしており、床やテーブルはベトベトだし、思いっきり傾いているし、一言で表現すれば汚ねぇ店なのですが、やはり人気を集めるだけあって、安くて美味いんですよね。お腹いっぱい食べて、街中を軽くサイクリングしたら、山外の観光案内所に戻って自転車を返却しました。

.

コメント