かつては台湾における外貨の稼ぎ頭だったサトウキビによる砂糖生産とその輸出。各地で生産されるサトウキビや製品類を運搬するため、縦横に張り巡らされていた軽便鉄道(トロッコ)「台湾糖業鉄道」は、いまではほとんどが廃止されてしまいましたが、一部は観光用途に姿を変えて復活し、週末を中心に運行されています。なお、台湾のトロッコはレールの幅が762mm(2フィート6インチ)なのですが、国際標準軌(1435mm・4フィート8.5インチ)の半分(五分)の軌間しかないので「五分車」とも呼ばれているんだそうです。

青空が広がった2012年3月中旬、台南市の新営周辺や高雄市で走っているトロッコに乗ってみることにしました。まずは台南市の旧烏樹林糖廠へ。烏樹林は廃止されたトロッコを復活させて観光需要を掘り起こすきっかけをつくったエポックメーカー的存在でもあります。

●烏樹林まで

烏樹林へ公共交通機関で訪れる場合、まず台鉄の新営駅で降り、駅前のロータリーの反対側にある新営客運のバスターミナルから青山行もしくは関子嶺行に乗車します(ターミナル内の窓口で乗車券を購入します)。

ちなみに関子嶺行は泥湯でおなじみの関子嶺温泉へ向かう路線でして、私も2度ほど乗車しております。

新営から約10分で烏樹林バス停に到着(地図)

畑が広がるまっすぐな道路の途中にあって、周辺には目印となるような建物が無いので、あらかじめ運転手に烏樹林で降りる旨を伝えておいた方がよいかも。なお私は、バスの前方に座ってひたすら前を眺め、「烏樹林休園区」の大きな看板が見えてきたところで下車ブザーを押しました。広いバス通りに小さな踏切が設けられています。これは飾りじゃなく、実際に使われている現役の物ですよ。後述しますが、トロッコはこの踏切を通過するのです。

看板に従い、バス通りを右折して路地へ入ります。バス通り踏切で横切ったトロッコの線路は、緩くカーブしながらに路地も横切っています。軌間は762mm(2フィート6インチ)。

旧烏樹林糖廠へ向かうまっすぐな道。辺りは烏樹社区と称する集落で、とっても長閑な田園風景。でも頭上からは南国の強い日差しが降り注ぎ、光を遮るものがないので、日傘や日焼け止めなどの対策が必須です。

道路沿いに立っているコンクリ壁には、トロッコのイラストが描かれていました。路線バスを利用してトロッコに乗りに行く客はあまりいないらしく、灼熱の道を歩いているのは私一人だけ。

さきほどカーブしながら道を横切った線路が右側から近づいてくるあたりで道路は突き当りとなり、そこには台糖烏樹林休園区のカラフルな門が構えていました。その脇には駅の跡らしきコンクリの構造物が線路に沿って立っており、「北新車站」と彫られていました。

休園区の園内からは子供たちの歓声に混ざって、おばさんの青空カラオケの歌声も聞こえてきます。

●烏樹林駅

木造のかわいらしい建物が駅舎。ここの軽便鉄道が旅客営業していた時代の建物なんだそうです。

小さな窓口でチケットを購入。大人1人100元。

駅舎内に貼られているこのポスターは「線路内で自転車漕いだらあぶないよ」という注意を喚起しているものなのですが、イラストの両サイドには「為反抗俄寇侵華而戦」「為反対共産主義而戦」という反共スローガンが書かれており、蒋介石政権下の時代背景が窺えます。

構内は観光バスでやってきた団体客や親子連れ、そして子供だけのグループなどで大賑わい。駅舎の庇の下では、早く着いたお客さんがトロッコ列車の乗車を待っていました。駅長室前で黒光りしている装置は信号てこですね。今では使われておらず、動かせないよう、ストッパーが嵌められています。

駅長室内には今時珍しい閉塞機(受話器の付いた青い箱の装置。2つ)が置かれており、「懐かしいなぁ」なんて呟きながらカメラを構えていたら、その声を耳にした烏樹林の名物駅長さんである林站長(駅長)が「日本人か、よく来たな」と笑顔で室内へと招き入れてくれました。駅長さんは日本語世代ですから、日本語がとても達者でいらっしゃいます。「お土産はあげられないけど、代わりにこれを持って帰って、みんなに宣伝してください」とご自身や烏樹林の経歴が述べられた紙を何枚かいただきました。

↓にそのうちの2枚をスキャンしましたので、ご覧になりたい方はサムネイルをクリックしてお読みください。

駅長さんは私の肩を叩くとそそくさとホームへ出て、手旗を振って入れ替え作業を監視しはじめました。暑いのにきちっと制服で身を固めていらっしゃいます。

構内には現役から退いた「トロッコ車両ファミリー」が静態展示されています。かつては一面バラスト敷だったと思われる駅構内は、現在は緑の芝生で覆われており、親子連れが車両群とともに楽しめる公園のようになっていました。

旅客営業を行っていたときにお客さんを乗せていたディーゼルカー「成功号」。運転されるときもあるそうです。

ホームの端っこには半ドーム状の怪しげなものが。躯体に埋め込まれている説明プレートによれば、これは防空壕でして、民国30年、つまり1941年(昭和16年)に造られたんだそうです。壕内のキャパシティーは10人。ということは、駅舎で勤務している職員のための物なんでしょうね。

●トロッコ乗車

手旗で入れ替え作業を監視しつづける林站長。線路内にいる親子連れに対して、その場所から離れるよう指示しています。小柄ながらも風格漂う、凛々しい後姿であります。

10:30発のトロッコ列車がホームに入線しました。

あれれ、トロッコの先頭に立っているのは、ごく普通のディーゼル機関車だぞ? この時間の列車はSL牽引のはずではなかったのか…。そのためにわざわざこの時間帯にやってきたのですが、どうやらこの日、SLはお休みだったようで、牽引どころか姿を見せることすらありませんでした。残念だわ…。

私が戸惑っているうちに乗車開始。その時を待ちわびて列をつくっていたたくさんのお客さんが、ガジュマルの木の下に位置するゲートから次々にトロッコへと向かっていきます。中国大陸と違い、台湾の方はマナーを守っておとなしく並ぶので、園内は至って平和です。

トロッコ車内の様子です。柵囲いの中に木のベンチがあるだけの至ってシンプルな造りです。遊園地の「お猿の電車」を立派にしたような感じと言ったらよいのでしょうか。一両一両は小さいものの、結構な両数を連結しているので、多客時でも乗車できないことはないでしょう。

今回SLの代役として10:30発のトロッコを牽引してくれるのは、台糖の各生産拠点で活躍する徳馬(DIEMA)牌の柴油機車146号機。入れ替えの関係か、第2エンドが先頭になっていますね。車番下の台糖のロゴが目を惹きます。

案内役のおばさんがスピーカーを通して説明を開始し、口上の途中で子供達に何やら呼びかけはじめました。そして呼びかけに応じた子供たちによって、5・4・3・2・1のカウントダウンが行われると、それとともに機関車のタイフォンが鳴らされて出発進行です。

バナナや檳榔など台湾らしい作物が広がる、長閑な田園風景の中をゆっくり走ります。速度こそ亀の歩みで、人間が走れば追い付いてしまいそうなほどですが、ヨレヨレの線路や単純な構造の二軸車のおかげで、線路の振動がダイレクトにこちらまで伝わって激しい揺れが続きます。でもゴツゴツした乗り心地であるからこそ、いかにもトロッコらしくて楽しいんですね。

信号所を通過。古そうな転轍手詰所は日本時代の物ではないかしら。

先程歩いてきたバス通りに近づいてきました。

幹線道路側の信号は赤に変えられており、通りの真ん中では踏切警手のおじちゃんが赤い手旗を振って安全を確保しています。幹線道路の車はおとなしくトロッコの通過を待っていました。現在の交通の主役である幹線道路の車よりも、のんびり走るトロッコが優先される不思議な光景です。列車を待つ車やバイクのドライバーさんは、一般市民であるにもかかわらず、決してイライラすることなく、寧ろニッコリ笑いながらトロッコの乗客に向かって手を振ってくれる方が多いのです。そんな台湾の皆さんの温かい心に、思わず感激。

トロッコ乗車後に烏樹林から新営へ戻るとき、たまたま列車が幹線道路を横断するシーンに遭遇したので、その様子を撮影してみました。

踏切通過後、分岐点を左側の後壁線へ入って、更に左へカーブ。「警笛鳴らせ」の標識は「鳴」の一文字。

左カーブが終わると、終点までひたすらまっすぐなルートですが、ヨレヨレな線路であることには変わりなく、相変わらず揺れが激しいまま。風景もあまり変わり映えしませんが、天気に恵まれたこの日は沿線の緑がとても美しく、木によっては花が咲いており、単調になりがちな景色にアクセントと彩りを添えていました。もともとこの辺りにはサトウキビ畑が広がっていたのでしょうが、いまではすっかり転作が進んでおり、耕作地では観葉植物が目につきました。

ちょうど20分の乗車で終点の新頂埤に到着。

ホームの前にはトロッコのお客さんを対象にした飲食の露店が並んでおり、列車の到着とともに商売をはじめます。これらの店の他、周辺には何もありません。

白甘蔗汁、つまりさとうきび生絞りジュースを飲んで、折り返しの出発を待つことに。

画像左(上)は出発時に先頭だった客車です。駅到着とともに機関車が切り離され、機関車は機回し線を通って反対側の客車と連結します。線路は先へ続いていますが、今は使われておらず、資材置き場になっていました。

10分間の停車後に折り返し出発。帰路は同じ道を引き返すだけですが、烏樹林糖廠に入る直前で別線に入り、スタート地点とは数百メートル離れた内埕駅が降車場となります。線路はループになっており、このまま直進して急カーブを曲がれば、機関車の入れ替えをせずにそのまま烏樹林駅へと入線できるわけです。

内埕と烏樹林の間は「台湾糖業鉄道記念博物館」。

(両画像ともクリックで拡大)

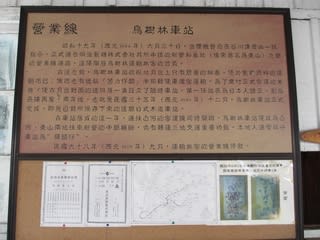

画像左(上):烏樹林駅の歴史についての解説ボード。

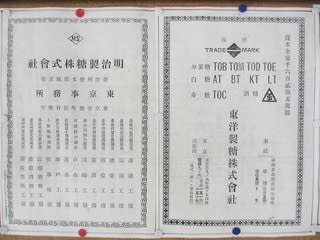

画像右(下):ボードの下には日本時代当時の東洋製糖(後に大日本製糖)や明治製糖の会社概要(コピー)が貼られていました。大日本製糖といえば「ばら印」のお砂糖で有名ですが、両社は1996年に合併して現在は大日本明治製糖

旧烏樹林駅の事務室や出札窓口。

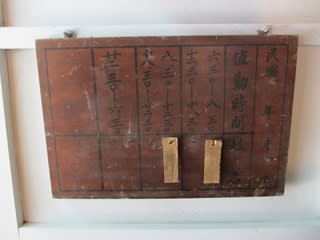

名札をぶらさげる当番表。3交代制なんですね。

倉庫内では使われなくなった保線関係の道具が展示されていました。

新営駅前のバスターミナルから新営客運バスの白河方面行バス(青山行や関子嶺行など)で烏樹林バス停下車、徒歩10分

台南市後壁区烏樹里184 地図

(06)6852681

ホームページ

大人:100元、学生(小学生以上):80元、幼児および65歳以上の老人:70元

2012年4月現在の時刻表

平日→10:00, 14:30

土休→9:30~16:30まで毎時30分発(1時間毎)、10:30はSL牽引

トロッコ乗車の所要時間約50分

コメント

拝読させて頂きました

楽しく拝読させて頂きました。

台湾製糖線は現役時代機関車や貨車に乗せて頂いたことがあります。

それで一つだけ気になるのは”中国本土”と書かれていらっしゃいましたが台湾において”本土”とは台湾のことです。

現政府の一部の人はともかく現在台湾人は台湾意識が強くなっておりまして、台湾ないし、台湾人も見る内容で中国本土というのはあまり良く有りません。

ありがとうございます

Bireitorさん

読んで下さりありがとうございます。ご指摘くださった語句ですが、台湾贔屓の私がまさかそんな言葉は使わないだろうと、自分の文章を読み返してみたら、本当に使ってましたね。焦りました…。本土という言葉には帰属意識が強く現れますし、ご教示くださったような状況は、私も現地の方と接して何度も体験しておりますから、仰っていることはよくわかります。両岸問題については立場によって色々な見方があるでしょうし、良しあしを判断するのは早計であるようにも思われますので、一旦熟慮させていただきますね。ありがとうございました。

本当にありがとうございます。

記事を拝見して感激しました。私どもは父親から教わった鉄道技術を受け継ぎ現在も継承しています。以前台湾鉄路局様にたくさんの信号装置をお買い上げ頂きました。しかし現在も丁寧に保守整備して維持されてる記事を見て感謝致します。父もすでに他界しましたが、喜んでいる事と思います。改めて糖業鉄道関係者の方々にお礼を申し上げます。又ご協力できる事があったらいくらでも協力させて頂きます。今度7月に台湾に行きますその時是非拝見させて頂きます。台湾謝謝!台湾万歳!

Unknown

>林源さん

私のような鉄道の素人が申し上げるのは烏滸がましいのですが、台湾の鉄道は、敷設された経緯やサブロクゲージである点を含め、日本の国鉄自体の雰囲気がかなり強く残っているように感じられました。近年では日本製の特急車両も次々に導入されていますから、その傾向はより強くなってゆくかもしれませんね。

この烏樹林のトロッコ列車では日本語世代のお爺さん駅長さんが、矍鑠と旗を振っていらっしゃる姿が凛々しく、しかも私を見つけて日本語で接してくださったので、とても嬉しく思いました。台湾へ旅行する度に私の心は温かくなります。

※同内容の投稿が重複投稿されていましたので、重複分は削除させていただきました。