宝泉寺温泉郷にいくつか存在する共同浴場のうち外来者でも利用できる施設は壁湯温泉にある・・・。そんな情報を仕入れた私は、この日の宿泊先である同温泉の「福元屋」に荷物を下ろした後、すぐ目の前にあるその共同浴場へと向かったのでした。アクセス方法としては、国道387号から「福元屋」へ下ってゆく坂の歩道をひたすら下れば良いだけ。とってもイージーですね。歩道の路肩には数日前に降った雪がまだ残っていました。坂の左下に見える屋根は「福元屋」です。

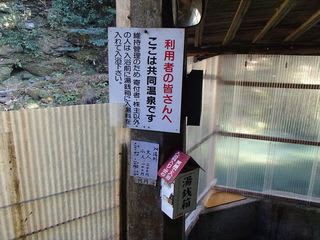

なお上画像にもありますが、共同浴場利用者は公共駐車場を使ってほしいとのこと(歩道入口傍にある駐車場は「福元屋」の宿泊客専用でして、公共駐車場はそこからちょっと離れています)。

「福元屋」の入口を通り過ぎた先の突き当たりが共同浴場の入口。

さらに坂を下って渓流の畔までやってきました。川面に近い崖にしがみつくように屋根掛けされているその光景は、会津の木賊温泉を彷彿とさせます。

共同浴場は屋根にこそ覆われているものの、それ以外は特に壁に囲われているわけでもなく、とってもオープンな実質的な露天風呂と言っても良いような造りです。脱衣スペース・浴槽ともひとつしかないため、当然混浴となります。特に板の間の舞台のような脱衣スペースは思いっきり開けっぴろげでして、目隠しが何もないこの脱衣スペースで女性が着替えるのは心理的にかなりハードルが高そうです。

無人の施設ですから各自で料金を所定の箱に投入するわけですが、その湯銭箱のまわりには無銭入浴を戒める注意書きが「これでもか」と言わんばかりに掲示されていました。その様子から察するに、いままで相当の被害に遭ってきたのでしょうね。それでも性善説を信じて外来者を受け入れてくださる地元の方に感謝です。

脱衣スペースの一段下に浴槽が据えられていますので、スッポンポンになったらステップを下りてその入浴エリアへ向かいのですが、この日は雪が融けずに残っているほど冷え込みが厳しい気候であったため、全裸で階段を下りてゆくこの瞬間がめちゃくちゃ寒く、しかも周囲に篭っていた湯気がそのステップに付着して濡れ、外気によってすっかり冷えきっていたため、上半身は寒いやら、足の裏は冷たいやら、まるで寒修行をしているかのような辛い状況下で全身はすっかり縮こまってしまいました。

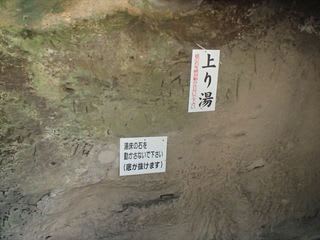

浴槽はコンクリ造で大小に二分されており、大きな方は「上り湯」となっていました。

一方、まるで用水路のような細長い小浴槽は「体の洗い場」。つまりこの狭いスペースで体を洗ってから、大きな「上り湯」へと入るわけです。大きな浴槽である「上り湯」のお湯で掛け湯しちゃうと、ここのお風呂の構造上、その汚れたお湯が「上り湯」へ流れこんでしまうため、「上り湯」の排湯路を兼ねたこの細長い槽で体を綺麗にするわけです。こんなシステムのお風呂って他に例を見ません。実際にここで体をゴシゴシ洗ってみたら、畑の脇で泥を落とされているダイコンやゴボウの気持ちが多少は理解できそうな気がしました。

「上り湯」では、画像の左下に石がゴロゴロしている箇所があって、その石の間をじっと見つめているとプクプクと泡が上がってくるのがわかります。そう、このお風呂は足元湧出なんですね。前回取り上げた川底温泉「蛍川荘」といいこちらといい、宝泉寺温泉は足元湧出に恵まれた温泉地なんですね。どのようにお湯が湧いてくるのか石を動かして探りたくなりましたが、「湯床の石を動かさないで下さい(底が抜けます)」という忠告に従い、好奇心をグッと堪えて上がってくる泡を見つめるだけにとどめました。お湯は無色澄明無味無臭で癖のない優しいサラサラとしたお湯です。

洞窟のような構造になっている「上り湯」の最奥には竹竿が横に渡されていますが、これはおそらく枕代わりに使うのでしょう。この大きな湯船は源泉が湧き上がるゴロゴロ石の箇所以外は浅い造りになっているため、寝湯にするには丁度良いのです。

当然ながら完全掛け流しの温泉ですが、そのお湯の温度は体温とほぼ同じ36.6℃。この日のように寒い時季ですと、一度お湯に浸かると寒くて湯船から出られなくなっちゃいますが、じっと長湯していればちゃんと温まりますよ。夏に入ったら最高に気持ち良いでしょうね。

プリミティブな造りといい、独特な洗い場といい、足元湧出のクリアのお湯といい、決して忘れることはできない個性的で素敵な共同浴場でした。

豊後森駅から玖珠観光バスの路線バス(小国・菅原・二瀬行)で壁湯下車、徒歩2分

(時刻表などは大分交通のHPを参照)

大分県玖珠郡九重町町田 地図

7:00~22:00

200円(「福元屋」宿泊客は無料)

備品類なし

私の好み:★★★

コメント