「安達屋」「のんびり館」と高湯のお風呂を2軒ハシゴし、雪見風呂も硫黄の白濁湯も満喫できて私としてお腹いっぱい状態だったのですが、この時点で福島駅へ戻る路線バスへ乗るにはまだ1時間以上待たねばなりませんでした。かと言って時間を潰せるようなお店は無いし、雪の中を1時間をブラブラするわけにもいきません。そこで、ついでと言っては失礼ですがバス停が目の前にある有名旅館「玉子湯」でも立ち寄り入浴することにしました。こちらのお宿に関しては最早説明の必要は無いかと思いますし、私自身も今まで2度程日帰りで利用しているのですが、なぜかこれまで拙ブログで取り上げてこなかったので、今回取り上げさせていただきます。

日帰り入浴客は玄関入ってすぐ左手の専用下足場にてスリッパに履き替えてから帳場にて料金を支払います。その際に貴重品を帳場へ預けます。

●滝の湯(大風呂)

まずは館内の男女別内湯「滝の湯」へ。ロビーから右手へ伸びる廊下をひたすら進んだ突き当たりがその入口です。さすがに人気の旅館だけあって脱衣室は整然としており、清潔感がみなぎっていました。

川に面して大きなガラス張りの浴室は、胸を張って泰然と歩きたくなるほど、明るく広々していてとっても爽快です。洗い場にはL字型に計9基のシャワー付き混合水栓が設置されています。大きな総木造の浴槽には青白く霞んでいるものの高湯にしては透明度のあるお湯が大量に注がれており、窓側の縁からザバザバと溢れ出ていました。館内表示によれば加温加水循環消毒なしとのこと。

実に心地の良い湯加減。その気持ちよさのためについまどろんでしまい、瞼が重く感じてしまいました。底に薄っすらと白い湯華が沈殿しており、槽内のお湯を動かすとそれらは一気に舞い上がり、また体を沈めて腰を下ろすと、そこには自分の体の跡がはっきりと残りました。

浴槽内の女湯との境界は格子状になっています。蔵王の川原湯みたいですね。

●仙気の湯

館内には「仙気の湯」と称する内湯もあるのですが、こちらは宿泊客専用なので、今回はパス。

●湯小屋「玉子湯」

次にエレベータで1階へ下りて、屋外(庭園)のお風呂を巡りましょう。庭園出入口の真正面に建つ茅葺きの湯小屋こそ、旅館の名前を背負っている浴室「玉子湯」。旅館玉子湯のレーゾンデートルはこの昔ながらの茅葺き湯小屋にあると言っても過言ではないでしょう(なんてね…)

脱衣スペースと入浴スペースが一体化した共同浴場のような佇まいの室内。総木造で実に味わい深い湯屋であります。脱衣スペースには棚が括りつけられているだけ、入浴スペースには浴槽が据えられているだけ、シンプル・イズ・ベストを具現化したようなお風呂です。

浴槽内を見ますと、女湯との境界は格子になっていました。上述の「滝の湯」はこの造りに倣っていたんですね。底には湯の華がたくさん沈殿しています。

浴室の隅っこに置かれた枡は山の水が注がれていたのですが、よく見ると「飲料水ではありません」と書かれていますね。なんだ、飲めないのかぁ…。

●女性専用露天風呂「瀬音」

私が改めて申し上げるまでもありませんが、女性のハートをいかに掴むかが人気や売上の良し悪しを左右しますから、女性専用の露天風呂を用意していることは、営業上ではかなり大きな「売り」ですよね。一応私は男なのでここはパス。

●足湯

お湯は供給されていたものの、ご覧のような状況でしたので、こちらも利用せず。

●野天岩風呂「天翔の湯」

野天岩風呂は「天渓の湯」と「天翔の湯」に分かれており、日中は「天翔の湯」に男湯の暖簾が掛けられていますが、朝に暖簾替えをするそうですから、両方入りたい方は宿泊するしかありませんね。日帰り利用の私は当然「天翔の湯」へ。

茅葺き屋根の脱衣所は東屋のように単に屋根掛けされているだけで、目隠しの衝立こそあるものの、完全吹き晒し状態。スノコの上には吹き込んできた雪が積もっており、その上を裸足で立ちながら着替えるのです。頭寒足熱とは全く逆のことをやっているわけで、足元からの冷えは忽ち全身に及んでゆき、脱衣している最中から早くもガタガタと体が震え始めました。早く脱いで風呂へ急行すれば良いものを、頭のネジが何本も外れてる私はこの期に及んで「立派な茅葺きだ」と頭上を見上げて、その構造をじっくりと観察してしまいました。梁として組まれている竹が青々しているので、葺き替えられてまだ間もないのかもしれませんね。

とってもフォトジェニックな露天風呂。背景にうず高く組まれた岩は火山噴気帯のガレ場をイメージしているのかな? 「滝の湯」や「玉子湯」などの内湯では底がちゃんと見えるほどの透明度を保っていたお湯も、さすがに外気に冷やされちゃうためかここでは濃い青白色に混濁しており、湯加減もぬるめで、一度湯船に入ると寒くてなかなか出られないような温度でした。50℃弱の源泉を加温しないで利用しているのですから致し方ないですよね。

このお風呂では岩の上から滝のようにお湯が落とされており、興味本位でこの滝のお湯を触ってみますとちょっとぬるく、浴槽に張られているお湯の温度とほぼ同等でした。湯船が広いのに湯口と浴槽内が同じ温度ってどんな仕組みなんでしょうか。お湯が濁って確認できませんでしたが、温度維持のために槽内投入でも行われているのかしら。なお滝とは反対側の岩からもチョロチョロと流れているお湯の投入口がありましたが、こちらのお湯はかなりぬるめでした。ぬるいぬるいと繰り返しちゃいましたが、肩まで浸かってじっくり入ったら体はちゃんとポカポカに温まりましたよ。

週末に「玉子湯」で日帰り入浴すると、混雑に辟易することが多くて(自分もその混雑を助長している一人なのですが)あまり良い印象が持てなかったのですが、今回はどのお風呂でも幸いにしてお客さんのほとんどいない状況で入浴できたため、玉子湯が持つ本来の風情を好意的に楽しむことができました。当たり前ですが、混雑って温泉の印象を大きく左右するものですね。

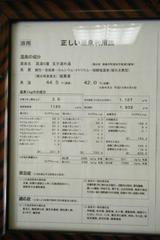

さてさて、こちらのお湯に関してちょっと気になる点があるんです。高湯の他施設に比べて透明度が高く、酸っぱさもさほど強烈ではなく、匂いも浴感もどちらかと言えばマイルドであっさりとしていることです。成分に何か特徴でもあるのかと思って分析表を見てビックリ。思わず二度見してしまったそのデータには泉質名として「酸性-カルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉」と記されているではありませんか。あれれ? 「硫黄」の二文字はどこへ行った? 高湯は日本屈指の硫黄含有量を誇る温泉ですから、てっきり玉子湯もそうなのかとばかり信じていましたが、意外なことに硫黄泉じゃなかったんですね。遊離硫化水素は0.2mg、硫化水素イオンやチオ硫酸イオンに至ってはなんと0.0mgですから、これじゃとてもじゃないが硫黄泉を名乗れません。でも4年前に訪問した際の泉質名は(いくつかある源泉のうち高湯5号泉のデータのみですが)「酸性-含硫黄-カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉(硫化水素型)」とはっきり硫黄と硫化水素の名前が載っており、数値を見ても遊離硫化水素が118.8mgとかなり大きな値が記録されていましたので、以前はれっきとした硫黄泉であったことに間違いありません。参考までに2009年に私が撮影した5号源泉の分析表と当時の「天翔の湯」の画像を載せておきます。撮影時の天候が全く異なるので比較すること自体ナンセンスですが、それにしてもお湯の色が現在と以前とではかなり違うように見えます。ここ数年で泉質に変化が起きているのか、源泉の混合具合で何らかの変化が及ぼされるのか、はたまたたまたま検査日のコンディションの問題なのか、真実のほどはよくわかりませんが、温泉って本当に不思議なものですね。

(2009年5月上旬の「天翔の湯」、その当時の分析表はクリックで拡大)

●おまけ

時刻表に記載されていた発車時刻5分前に「玉子湯」を出て、目の前のバス停で福島駅行を待っているとき、旅館の業務用ガレージで何やら鮮やかな黄色い物体がチョコチョコと動いているのを発見。なんと美しい冬毛を身に纏ったテンなのでした。その秀麗な毛と可愛らしい挙動にすっかり心を奪われ、私のデジカメはひたすらテンの姿を追い続けました。

ちょうどテンが視界から消えたころ、バスが到着。無事に福島駅へと戻りました。

仙気の湯・滝の湯

酸性-カルシウム・ナトリウム-硫酸塩温泉 46.5℃ pH2.7 自然湧出 溶存物質1.173g/kg 成分総計1.421g/kg

H+:2.0mg(12.41mval%), Na+:84.9mg(23.12mval%), Mg++:26.2mg(13.53mval%), Ca++:93.9mg(29.39mval%), Al+++:25.6mg(17.86mval%),

Cl-:58.4mg(10.49mval%), HSO4-:43.7mg(2.86mval%), SO4–:650.2mg(86.08mval%), HS-:0.0mg, S2O3–:0.0mg,

H2SiO3:154.7mg, CO2:247.7mg, H2S:0.2mg,

(平成22年12月24日)

福島駅西口から福島交通の路線バス高湯温泉行で玉子湯下車すぐ

福島県福島市町庭坂字高湯7

024-591-1171

ホームページ

日帰り入浴10:30~14:00

700円

貴重品帳場預かり・「滝の湯」にシャンプー類やドライヤーあり

私の好み:★★★

コメント

Unknown

雪の中、ご苦労様でした!高湯は、二年前に一人宿泊を断られて以来足が向きません、しかし玉子湯は良いですね、いつか伺ってみたいと思ってます!玉子湯の料理は素晴らしかったと、おんせんたまごのブログで拝見したと記憶してます!

Unknown

>硫黄泉じゃなかったんですね

えっ。びっくりです。

私も5年くらい前ですが玉子湯に宿泊しました。その時は硫黄臭をしっかりと感じることが出来たと記憶しておりますし、私が記録しておいた玉子湯外湯の分析表を見てもやはり「酸性-含硫黄-カルシウム・ナトリウム-硫酸塩泉(硫化水素型)」となっていました。

でも自然の為すことなので変化があって当然ですものね。

玉子湯の成分

初めてコメントさせていただきます。

福島市在住の温泉初心者hiroと申します。

素晴らしいサイトに出会えて感激しています。

今後もぜひ参考にさせてください。

さて、玉子湯が硫黄泉ではないという件ですが、私も不思議に思い、過去に記事にしたことがありましたので、お役にたてれば幸いです。

どうも、分析サンプルを湧出地から採取した場合と、旅館脇の混合漕から採取した場合の違いのようです。

遊離硫化水素がこんなに気抜けてしまうのかと驚いた次第です。

湯花採取が行われているのも、大浴場・湯小屋の湯の気抜け・透明化の一因ではないかと推測しています。

一方、露天風呂の「天渓の湯」と「天翔の湯」には、敷地内に湧出する玉子湯源泉がブレンドされていますので、これは間違いなく硫黄泉と言えると思っています。

皆様書き込みありがとうございます

皆様こんばんは。平素より拙ブログをご覧くださりありがとうございます。

・ぱとさん

高湯は日本人が温泉に対して抱くイメージ…伝統的な建築、豊かな自然、そして白濁湯という条件をすべて持っていますね。私も他の方のレポートを拝見し、こちらのお宿は日帰りではなく宿泊しないと良さが体感できないことをわかっているつもりなのですが、いつも一人で出かけてしまうものですから、なかなか宿泊の機会が得られず悔しい思いをしています。一人で宿泊された方のレポートもネット上で散見されますので、よきタイミングで一度狙ってみたいと思っています。

・しーさんさん

私も分析表を見てビックリしました。自然のものって本当に不思議で面白いですね。こうしたことがあるので、温泉地に行っても一つの施設で満足せず、他の施設のお風呂も制覇したくなっちゃうんですよね。

そういえば先日霊泉寺へ行ってまいりました。連休初日だったのでお宿のキャパを上回る宿泊客がいましたが、おかげさまで良い時間を過ごすことができました。まだ未レポの温泉ネタが溜まっているので、霊泉寺の記事はいつ投稿できるかわかりませんが、早いうちに出したいなと考えています。

・hiroさん

はじめまして。こちらこそ今後ともよろしくお願い申し上げます。ブログ拝見させていただきました。ふくしま温泉クイズ、難しいですね。予告編も第二弾も、初見では半分しかわからず、解答を見て「あぁ、あそこか!」とようやく気づいたところが多かったです。一か所一か所光景を脳みそに焼き付けているつもりですが、脳みその容量が小さいものですから、ひとつ記憶すると古い方からどんどん消えて行ってしまい、困っております(^^)

さて玉子湯の硫黄に関するご教示、ありがとうございます。hiroさんの記事にて比較画像も拝見しました。実にわかりやすく納得のできるご考察で、「なるほど、そういうことか」と拝読しながら膝を何度も打ちました。仰るようにブレンドする前の源泉、特に滝の湯源泉なんて遊離H2Sがものすごい量なんですよね。それがブレンドされちゃうと(混合枡に於いてですら)あのような数値になるのだから本当に面白いものです。その上湯花採取という人工的な手段が介在しちゃったら、お風呂のお湯が透明になるのは当然の理ですね。

一方で「天渓」や「天翔」には湯小屋隣の5番からも注がれているからあのような色合いになるわけですね。源泉の使い方、ブレンドなどによって知覚面のみならず実際のデータまで大きく変わってしまうことを今回よく勉強することができました。ありがrとうございます。