A元Y氏を真似てアイドルを売りだそうとしているわけではなく、スカイ新湯という地名でもなく、ちょっとした伏せ字のつもりでアルファベット混じりのタイトルにしました。先日所用で津軽地方へ赴いた際、完全オフの日に八甲田方面へ出かけたのですが、その際に場当たり的な思いつきで、場所を記憶している界隈のワイルドな温泉を2つほど巡ってみることにしました。今回訪問した野湯は、本来春か秋が適しているらしいのですが、果たして夏はどんな様相なのでしょうか。

まずは国道沿いの広い駐車場に車を止め、探索に備えて簡単に身支度を整えます。私の車の中には必要最低限のグッズを常備しているので、思いつきでもそれなりの行動は可能なんです。具体的には、熊除けの鈴を付け、長袖を羽織り、虫除けを塗り、ゴム長靴に履き替え、水や非常用食料等を携行、といった感じです。

駐車場からキャンプ場の方向へ歩き、途中で渓谷へ下る遊歩道へと入ってゆきます。と言ってもこの遊歩道は現在閉鎖中ですので、立ち入りに関しては自己責任で。

遊歩道に入って早々に熊笹の藪漕ぎを強いられました。閉鎖中ですので全く整備されていないんですね。しばらくはこんな感じで緩やかに下ってゆきます。

笹藪も落ち着き、歩きやすい区間が100メートルほど続くと、やがて「●●まで0.8km」と記された杭が、笹の葉に隠れるよう立っていました。単に両腕で笹を掻き分ければよかった区間はここまで。ここから先は結構本格的な山道がはじまるのでした。

杭から先は獣道のような細い登山道となっており、谷底までひたすら下り坂が続きます。整備されていないために道は消えかかっており、藪が生い茂って行く手を遮ります。それだけならまだしも、道には滑りやすい笹の根が伸びており、迂闊にこの根を踏むと滑って崖下へ滑落ちてしまうかもしれません。藪が落ち着く秋になれば、ずいぶん歩きやすくなるものかと思われますが、この時は生命活動が最も活発になる夏ですから、草木の勢いには為す術無く、藪こぎを続けながら慎重に歩みを進める他ありません。

杣道はジグザグを繰り返しながら山をどんどん下ってゆきます。全区間が藪こぎという訳ではなく、上画像のように踏み跡がしっかり残っている区間もあり、こうした箇所では楽に歩くことができました。でも帰路はこの坂を登らなきゃいけないのか…。ちっとも楽じゃねーな。谷の方からは川が流れる音が聞こえてきます。

閉鎖に伴い整備されなくなったとはいえ、滑落しやすそうな急斜面の上には、かつて鎖が張られていたであろう支柱が立っていたり、フラットな場所には朽ちたベンチがあったりと、途中には遊歩道の面影が残っていました。誰もいない山の中を一人で歩いている時、こうした人工物に出会えるとちょっとだけ安心するのは私だけでしょうか。

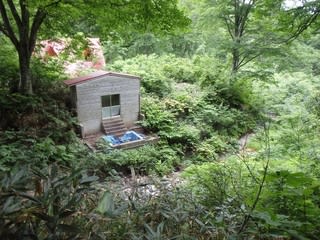

谷底へ近づくにつれ、せせらぎの音は徐々にその音量を増すようになってきました。もうすぐゴールか、と逸る気持ちを抑えながら倒木を跨いでいると、前方の木々の向こうに赤い屋根の建物が目に入ってきました。

遊歩道入口から15分。

赤い屋根の前まで下りきると、その前には細い沢が流れていました。でも沢からは朦々と湯気が上がっているぞ。

沢を流れているのは100%温泉であり、谷に下りきったポイントからすぐ先には、温泉が自噴する谷頭がありますので、そこへ行ってみることにしました。でも谷全体から湧き出る温泉のために、辺りはズブズブの泥濘と化しており、しかもそのお湯が熱いので、アツアツの泥に長靴を沈ませながら、一歩一歩転ばないように前進しました。

先程の赤い屋根は既に廃墟となっており、周辺の建物も同様でして、以前は谷頭の源泉からそれらへお湯が引かれていたようですが、今ではその設備や配管が放置されていました。

谷頭の源泉では大量のお湯が、ほんのり酸っぱい匂いと湯気を上げながら、絶え間なくこんこんと湧き続けていました。温度計を突っ込むと64.0℃という高温が計測されましたので、ここで入浴することはできませんね。タマゴを持参すれば温泉卵ができるかも。お湯を口に含んでみますと、明礬系の非常に酸っぱい刺激的な味が口腔を収斂させました。

酸性明礬泉と思しき自噴湯は、どの施設にも引かれることなく、自然の原理に従い湯の川をとなって渓谷へ流れてゆきます。源泉では激熱だったお湯も、流れに沿って下流へ向かうに従い徐々に冷めてゆくはず。そう考えて川を下ろうとしたのですが…

赤い屋根の前までははっきりと残っていた道も、ここから先は泥濘やその上に生える藪によって完全に消失しており、どこを歩けば川を下れるか判然としません。長靴を履いているのを幸いに、ドロドロな藪の中を闇雲に歩いていたら、沢に架かる小さな木の橋を発見。腐食して踏み抜かないことを確認しながら、石橋ならぬ木橋を叩いて慎重にこの橋で対岸へ渡り、更に川を下ってゆきます。

橋の下流側には手頃なサイズのお湯溜まりがありましたが、溜まっているお湯が全然少なく、お尻も浸かれないほどの浅さだったので、ここはパス。更に川を下りますが、私の位置がいくら下っても、川の温度はちっとも下がってくれません。引湯用の黒いホースが放置されていた場所で温度を測ってみましたが、56.8℃じゃ全然入浴できませんね。藪は凄いし、道は消えている。沢から湯気が上がって暑いし、川歩きをすると足元が熱い。ぬかるみだらけで、虫にも襲われるし、枝や葉で傷も負う…。この温度を測ったポイントで、私の心はポキっと音を立てて完全に折れてしまい意気阻喪、これ以上の探索を断念することにしました。何の下調べもせず、いきなり夏に行くからこうした結果になるんです。この野湯に関しては温泉ファンによってネット上に多くの訪問記が紹介されており、愚昧な私と違って賢明な皆さんはちゃんとここで湯浴みを楽しんでいらっしゃいます。もしここへ行こうとお考えの方がいらっしゃったら、良き季節を選びましょう。

なお、ここまでのルートは一本道なので、踏み跡さえしっかり追跡すれば迷うことは無いかと思うのですが、登りでは一箇所だけ涸れ沢があり、そこへ誤進入しやすいので、そのポイントだけ注意が必要です。所要時間に関して、私の場合は遊歩道入口から下りで15分、上りで20分でした。

一応閉鎖中の道ですので、場所の特定は控えさせていただきます。

コメント

Unknown

この温泉には、私も二年前の夏に親父と二人で行ってきました。

谷頭にある、確か二つの大きな源泉を始めとして、何ヵ所にも湧くどの源泉も激熱で、下流部でこれらが集まった湯沼でさえ、とても入れる様な温度ではなかったのを覚えています。だから、この温泉に関しては私も入浴出来ずで、Kー1さんと同じ 負け組です。(^^; 真夏だったのも悪かったんでしょうか?

しかし、あれほど豊富な源泉が、今は何の利用もされずに川に流され、あまつさえ酸性の毒水として、中和事業の対象の厄介者扱いを受けているのは、何か勿体無いと言うか残念ですね。然程古くはない何軒もの建物も、結局は使われずに藪の中に朽ちるのを待つのみというのもまた、勿体無い限りです。どうにか活用する道を考えてもらいたいものですね。

Unknown

この温泉には、私も二年前の夏に親父と二人で行ってきました。

谷頭にある、確か二つの大きな源泉を始めとして、何ヵ所にも湧くどの源泉も激熱で、下流部でこれらが集まった湯沼でさえ、とても入れる様な温度ではなかったのを覚えています。だから、この温泉に関しては私も入浴出来ずで、Kー1さんと同じ 負け組です。(^^; 真夏だったのも悪かったんでしょうか?

しかし、あれほど豊富な源泉が、今は何の利用もされずに川に流され、あまつさえ酸性の毒水として、中和事業の対象の厄介者扱いを受けているのは、何か勿体無いと言うか残念ですね。然程古くはない何軒もの建物も、結局は使われずに藪の中に朽ちるのを待つのみというのもまた、勿体無い限りです。どうにか活用する道を考えてもらいたいものですね。

Unknown

MR.Aさん、こんにちは。

こちらへいらっしゃったんですね。入浴するならば、季節やタイミングを選ばなければならない温泉なのでしょうか。おっしゃるように、あの豊富なお湯が使われずに捨てられているのはもったいないですね。場所的に浴用として使うには収支面で採算が合わないのならば、温泉熱を何らかの方法で活用できれば良いのですが…。何事も算盤次第でしょうから、あのような奥地ですと、一旦放棄されてしまうと復活は難しいのでしょうね。

Unknown

MR.Aさん、こんにちは。

こちらへいらっしゃったんですね。入浴するならば、季節やタイミングを選ばなければならない温泉なのでしょうか。おっしゃるように、あの豊富なお湯が使われずに捨てられているのはもったいないですね。場所的に浴用として使うには収支面で採算が合わないのならば、温泉熱を何らかの方法で活用できれば良いのですが…。何事も算盤次第でしょうから、あのような奥地ですと、一旦放棄されてしまうと復活は難しいのでしょうね。