那須湯本の共同浴場といえば「鹿の湯」が有名ですが、温泉街には他にも地元(組合員)の方専用の共同浴場が2軒あり、通常でしたら一般の外来者は利用できませんが、温泉地内の民宿に宿泊すれば、その2軒に入ることができますので、前回記事で取り上げた「民宿南月」で一晩を過ごした際に、両方とも入らせていただくことにしました。まずは、「鹿の湯」のちょっと下に位置しており、ログハウスのような外観がよく目立つ「滝の湯」から伺います。

上画像の絵馬に結びつけられている番号テープが貼られた黒っぽい樹脂製の丸いタグが、共同浴場の入口を解錠するためのICキーです。

入り口は男女別。ドアの脇にケースで保護された電子錠が取り付けられており、その読み取り部分に丸いタグをタッチさせると、ドアの鍵が開いて入場可能となります。

利用者が限定されている共同浴場の多くは、脱衣室が狭くて必要最低限の備品しか設けられていない場合が多いのですが、こちらの脱衣室は大きな銭湯を思わせる空間が確保されており、総木造という造りも相俟って、温泉情緒たっぷりです。

浴室も趣きのある総木造で、伝統のある温泉地らしい落ち着いた風情と重厚感は圧巻です。床はスノコ状になっており、見た目の美しさだけでなく、滑り止めという実用性も兼ねています。男湯の場合、左側には後述する2つの浴槽が並び、右側には洗い場が配置されています。

洗い場といっても、シャワーのような現代的な設備が取り付けられているわけではなく、高低差がある2つの湯枡が並んでおり、いずれにも温泉のお湯が注がれ、湯枡にあけられた穴から直下に置かれているケロリン桶へお湯が落とされていました。低い方の湯枡では桶で掛け湯をすれば良いわけですが、高い方の使い方はちょっとユニーク。私が湯船に浸かってると、後から常連さんがやってきて、この高い方の湯枡の注ぎ口下に頭を突っ込み、シャワー代わりにして頭からお湯を被っていました。なるほど、そのような使い分けをするために、敢えて高低2つの湯枡を設けているんですね。

なおこの湯枡では後述する浴槽へ引いている熱い源泉の他、ぬるい源泉も引いてブレンドしており、掛け湯しやすい絶妙な温度がキープされていました。

洗い場に掲示されている注意書きには「石ケンボディーシャンプー等は使用しないで下さい」とご当地ならではの文言が記されていました。その理由としてお湯に優れた洗浄力と殺菌力があることを挙げているのですが、もちろんそのことも当然ながら、那須湯本のお湯は酸性であるため、そもそも石鹸の類が泡立ってくれないんですよね。

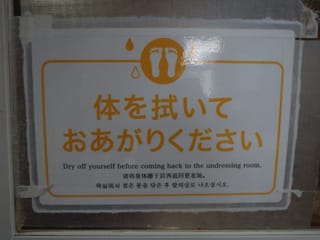

また出入り口の扉には「体を拭いておあがりください」という、全国どこの浴場でもよく見られる文言も掲示されていましたが、さすが国際的な観光地ですから、英語・中国語・韓国語という多言語表記になっていました。

さてさて、浴場の主役であるふたつの浴槽へ話題を移しましょう。いずれも2m弱の正方形で3~4人サイズ。同じサイズながら温度別になっており、左側は「ぬるめの湯」、右側は「熱めの湯」です。両浴槽には灰色まじりの白濁湯が張られており、縁からしっかりとお湯が溢れ出ていました。

両浴槽を跨ぐようにして温泉の投入口が据え付けられており、左右両方へお湯を注いでいました。湯口の形状は木の栓を突っ込み、その差し込み具合で湯量を調整する那須湯本伝統のスタイルです。湯口から吐出される時点のお湯の温度を計測したら53.5℃でした。

右側の「熱めの湯」の湯船における温度は44.8℃でたしかに熱め。でも隣の浴槽より源泉投入量が多い分、お湯の鮮度感が高く、私個人としてはこの「熱めの湯」の方が好みに合っていました。

一方、左側の「ぬるめの湯」は投入量が絞られていたため、私の訪問当初は39.9℃でお湯もちょっと鈍り気味でしたが、その後常連さんがやってきて湯口の栓を抜きお湯を継ぎ足したため、41.8℃まで上がって万人受けする湯加減となり、お湯の鮮度も良くなりました。こうした調整は他所者には出来にくいので、常連さんが登場してくださると助かります。

那須湯本温泉の各旅館では、組合で管理している鹿の湯源泉と行人の湯源泉の混合泉をみんなで分け合って引湯していますが、この「滝の湯」ではその混合泉ではなく、「鹿の湯」駐車場の奥で湧く御所の湯源泉という別源泉を使用しており、旅館で入るお風呂とはちょっと違ったフィーリングが得られます。具体的にその特徴を申し上げますと、味覚的には混合泉よりも柑橘系のフルーティー感が強いかわり、苦みや渋み、そして口腔粘膜を痺れさせるような感覚がマイルドです。湯中でお湯を掻くとしっかりとしたトロミが得られる他、硫酸塩泉的なキシキシ感があり、湯船への入りしなはそのキシキシが強く肌に伝わるのですが、やがて酸性泉的なヌメリを伴うスルスル感がキシキシを上回るようになり、湯上りにはパウダリーな感覚に包まれました。浴室内には明礬の酸っぱい匂いや苦みを想像させる匂いが漂っていますが、鹿の湯よりは大人しい感じ。味も匂いも浴感も、総じて鹿の湯源泉よりもマイルドであり、鹿の湯が好きな方にしてみれば若干物足りなさを覚えるかもしてませんが、控えめな刺激やマイルドな質感は寧ろ品の良さや格調の高さを漂わせており、私個人としては鹿の湯源泉よりもこの御所の湯源泉の方が入りやすく、自分の好みに合っていました。

御所の湯

単純酸性硫黄温泉(硫化水素型) 57.8℃ pH2.6 溶存物質0.894g/kg 成分総計0.927g/kg

Na+:29.7mg, Ca++:68.8mg, Mg++:23.3mg, Al+++:7.6mg, Fe++:0.8mg,

Cl-:74.7mg, HSO4-:33.8mg, SO4–:399.3mg,

H2SO4:0.2mg, H2SiO3:241.1mg, H2S:32.8mg,

栃木県那須郡那須町大字湯本字古屋敷128-3 地図

5:00~23:00

組合員および民宿宿泊者以外入浴不可

備品類なし

私の好み:★★★

コメント

Unknown

ここと河原の湯に入りたくて、昨年だけで3回ほど那須湯本の民宿に泊まりました(笑)。

熱湯好みの常連さんが、湯口の栓を抜くだけでは足りず、後ろの赤いバルブを全開にしてくれたもんだから、私はすっかりグロッキーになりました(笑)。

Unknown

ここと河原の湯に入りたくて、昨年だけで3回ほど那須湯本の民宿に泊まりました(笑)。

熱湯好みの常連さんが、湯口の栓を抜くだけでは足りず、後ろの赤いバルブを全開にしてくれたもんだから、私はすっかりグロッキーになりました(笑)。

Unknown

ここと河原の湯に入りたくて、昨年だけで3回ほど那須湯本の民宿に泊まりました(笑)。

熱湯好みの常連さんが、湯口の栓を抜くだけでは足りず、後ろの赤いバルブを全開にしてくれたもんだから、私はすっかりグロッキーになりました(笑)。

Unknown

hiroさん、こんばんは。

昨年だけで3回も民宿でお泊りになったんですか!? もはや那須湯本マスターですね。那須湯本はどこも同じようなお湯でありながら、源泉や湯使いによって、かなり違いが出てくるので、ゆめぐりしていても面白いですよね。

>熱湯好みの常連さん

バルブまであけちゃったら、それこそ篦棒な熱さになって、あっという間に茹で上がっちゃいそうです。温泉卵の気持ちが理解できそうな気がします(笑)。

これって、「温泉地の共同浴場あるある」ですよね。函館・十和田大湯・飯坂・野沢・湯田中などなど、共同浴場に入るときにはいつも覚悟を決めてから気合を入れて湯あみしています(笑)。

Unknown

hiroさん、こんばんは。

昨年だけで3回も民宿でお泊りになったんですか!? もはや那須湯本マスターですね。那須湯本はどこも同じようなお湯でありながら、源泉や湯使いによって、かなり違いが出てくるので、ゆめぐりしていても面白いですよね。

>熱湯好みの常連さん

バルブまであけちゃったら、それこそ篦棒な熱さになって、あっという間に茹で上がっちゃいそうです。温泉卵の気持ちが理解できそうな気がします(笑)。

これって、「温泉地の共同浴場あるある」ですよね。函館・十和田大湯・飯坂・野沢・湯田中などなど、共同浴場に入るときにはいつも覚悟を決めてから気合を入れて湯あみしています(笑)。

Unknown

hiroさん、こんばんは。

昨年だけで3回も民宿でお泊りになったんですか!? もはや那須湯本マスターですね。那須湯本はどこも同じようなお湯でありながら、源泉や湯使いによって、かなり違いが出てくるので、ゆめぐりしていても面白いですよね。

>熱湯好みの常連さん

バルブまであけちゃったら、それこそ篦棒な熱さになって、あっという間に茹で上がっちゃいそうです。温泉卵の気持ちが理解できそうな気がします(笑)。

これって、「温泉地の共同浴場あるある」ですよね。函館・十和田大湯・飯坂・野沢・湯田中などなど、共同浴場に入るときにはいつも覚悟を決めてから気合を入れて湯あみしています(笑)。