栃木県の矢板と日光に挟まれている、鬼怒川の流れと田園風景が美しい塩谷郡塩谷町には、いくつか温泉浴場が存在していますが、その中でもお湯と景色の両方が良いと評判の「前日光温泉 川霧の湯」へ出かけてまいりました。前日光という温泉名は、文字通り日光の手前にあることを意味しているのでしょうけど、当温泉以外でこの地名を目にすることはありませんので、初めて知った時は「そんな地名あるのか」と首を傾げ、どこにあるのか把握しかねました。大観光地のコバンザメみたいな温泉名にせず、堂々と当地の地名である船生か塩谷を名乗ればピンポイントでわかりやすいのになぁ…考えるのは私が他所者だからかもしれず、知名度が全国区である日光の名前を借りた方が、施設のアピールには良いと判断したのでしょうね。また、施設側の説明によれば「川霧の湯」という名前は万葉集から取ったんだそうですが、具体的にどの歌に由来しているかは明示されていません。おそらく「秋されば川霧立てる天の川 川に向き居て恋ふる夜ぞ多き」かと想像されますが、となれば、この温泉には恋歌の叙情が潜んでいるのかもしれず、久しくときめく恋をしていない私としては、0.0001%の期待を胸に秘めながら訪れたのでありました。

県道77号線と鬼怒川に挟まれた傾斜地に立地しており、駐車場を挟んで2棟の建物があり、矢板側の棟は宿泊棟、日光側が浴場および食堂棟となっています。私は日帰り入浴での利用ですので日光側の棟へと向かいます。

こちらの施設は最近改修されたらしく、玄関の前には真新しい木戸門が立っていました。これを潜って階段で玄関へと下りてゆきます。戸口の前に立つ札には「ハワイアンクラブ」や「ハワイアン音楽協会」といった文字が躍っていたのですが、これってけだしオーナーさんの御趣味なのでしょう。まさか、戸を開けて入ったら、ウクレレの音楽やフラダンスによって賑やかに迎えられるのか…。

そんなドリフのコントのような展開など一切ないどころか、玄関内のカウンターには誰もおらず、どうしたものかと辺りを見回しているうちに年配の女性が奥の方から応対しにやってきました。玄関を出入りするとセンサーが感知して、奥にある食堂でチャイムが鳴るようです。カウンターの奥には8弦のスチールギターが譜面とともに置かれており、これもオーナーさんのハワイアン音楽と何らかの関係があるんだろうなと想像しつつ、その方に料金を支払ってお風呂へと向かいました。

上述のようにこの建物は川岸の傾斜地に位置しており、その斜面を3~4層の段々にして各施設・部屋を設けていまして、木戸門や駐車場は一番上、受付カウンターや食堂はその下、そして浴場は一番下のレベルといった感じになっています。このためここから更に階段を下ってまずラウンジに入り、ツッカケに履き替えて屋外へ出て、川へ近い位置へ向かってどんどん下ってゆきます。

浴場棟へ下る屋外通路の途中には、鬼怒川の流れや周囲の景色を一望できる展望台がありました。その展望台を左手に見ながら浴場棟へ。

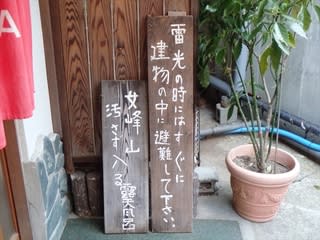

浴場棟の目の前には、木枠のカバーを被せている源泉井があり、その背後には源泉を見守るのように小さな祠も鎮座していました。源泉からお風呂までの距離が短いわけですから、お湯の鮮度には期待できますね。源泉カバーには「雷光の時にはすぐに建物の中に避難して下さい」という注意書きが立てかけられているのですが、北関東は昔から言わずと知れた雷の多発地帯ですから、この札は当地の土地柄をよく表しているものと言えそうです。

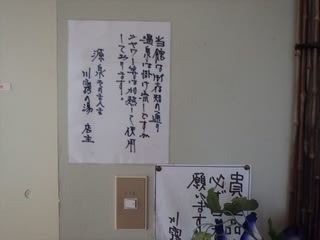

ウナギの寝床のように奥へ細長い造りの脱衣室は、お風呂を見下ろす窓から外光が降り注いでおり、手入れもきちんと行き届いているので、明るく快適な状態が保たれていました。ただ、衣類や荷物を収めるための棚やカゴが無い代わりに、全て有料のコインロッカーとなっているのが、使い勝手の面で玉に瑕かな。室内の張り紙にはこの温泉が掛け流しであり、シャワーのお湯にも温泉が用いられている旨が告知されていました。

数年前にこの「川霧の湯」を利用なさった方が上画像をご覧になると、「あれ? 内湯なんかあったっけ?」と首を傾げてしまうかもしれません。それもそのはず、元々この温泉は露天風呂しか無い開放的な浴場でしたが、あの大震災でこの浴場もダメージを蒙り、随所に亀裂が生じてしまったために補修工事を行うこととなりました。その際に、以前から「(冬は)吹きさらしだから川風が当たって寒いよ」というお客さんからの声があったので、2013年に上屋を新設して露天風呂の一部に被せ、これによって半分ほどを内湯化したわけです。昨年完成したばかりなので、室内には木の香りが充満していました。

内湯とはいえ、以前から使っている全露天風呂時代の浴槽の上に上屋を載せていますので、ひとつの湯船を内湯と露天で半分こしているような感じであり、槽内は全く仕切られていません。また以前は洗い場に3つのシャワーが設けられていましたが、一部位内湯化に伴いその中の一つが上屋内に取り込まれる形になりました。残り2つは相変わらず露天側ですが、これによって寒い日でもブルブル震えることなくシャワーをあびることができるようになったわけです。

露天風呂の一部内湯化に伴い、現在の露天風呂は新設上屋と女湯仕切り塀との間に挟まれた、かなり狭く細長い空間となってしまいました。露天といっても、頭上には立派な梁が組まれている屋根が設けられていますので、多少の雨でしたら凌げるはずです。露天風呂の浴槽は木板の仕切りによって2:3の割合で分割されており、小さな左側は内湯と一体化していまして、露天として入れるキャパは2~3人程度。一方、右側の大きな方には湯口があり、容量としては3~4人でしょう。お湯は右側の槽から仕切り木板の切り欠けを通じて左側の槽へ流れ込んでおり、湯口のお湯が直接注がれている右側槽は若干熱くて43~44℃、そこからお湯を受ける左側槽(これと一体化している内湯も同様)は42℃前後となっていました。なお左側槽と内湯を仕切る上屋の真下の槽内には岩が据えられており、湯船の中でこれにもたれかかると、絶妙な体勢で湯浴みできました。

元々3つあったシャワーのうち、一部内湯化によって1つは上屋の中に内包されましたが、残り2つは今でも露天エリアのまま。もし内湯にある1つのシャワーが先客によって使用中であっても、露天側へ出れば空いているシャワーが確保できるでしょう。なおシャワーから吐出されるお湯は源泉です。

露天が狭くなったとはいえ、小高い川岸の上に設けられているこのお風呂からの眺望は以前同様に素晴らしいものがあり、手すりのすぐ真下を鬼怒川が流れ、川の上流側には男体山をはじめとする日光連山が視界いっぱいにその稜線を広げていました。冬には入浴客を震え上がらせる川風も、暖かい時期にはむしろ心地よく、パノラマを眺めつつ湯船で火照った体をこの川風に当ててクールダウンさせると、実に爽快です。

爛れたように赤い多孔質の岩から無色透明のお湯が注がれており、投入量も多く、浴槽縁からしっかり溢れ出ています。れっきとした放流式の湯使いです。先程も申し上げましたように浴場棟の前には源泉井があり、そこからこの湯口へとお湯が供給されているわけでして、その隔たりが短いためにお湯の鮮度感は抜群です。湯口では微かですがフンワリとタマゴ臭が漂い、芒硝臭や石を削ったような匂い(石膏臭に非ず)も感じられます(なおタマゴ臭は湯船では殆ど嗅ぎ取れません)。口に含むと弱いタマゴ味と芒硝味が得られました。

お湯の鮮度が良いからか、湯口のお湯が直接注がれる右側の槽では入浴中に肌への泡付きが見られ、またどの浴槽でも共通してアルカリ性泉らしいツルスベ浴感が肌に伝わってきました。と同時に、硫酸塩泉的な引っ掛かる浴感と、肌へピリッと鋭く刺し込むような熱の伝わりもあり、アル単らしい滑らかさとサルフェート由来の力強さが同居しているような、一度で二度美味しいクオリティの高いお湯でした。しかも、雄大な景色を眺めながら、このような良いお湯に入れるのですから、何とも素敵なお風呂じゃありませんか。男体山の彼方へ沈みゆく夕陽をボンヤリ見つめながら、時間を忘れてじっくり長湯させていただきました。

湯上がり後には、併設されている食堂で、夕食としてソースメンチ丼をいただきました。食堂の大広間にはステージがあり、その上にはコンガやドラムセットが置かれているのですが、玄関にあったハワイアン云々の会合などで、定期的な演奏会でも催されるのでしょうか。なおこちらの食堂では注文の際に券売機でメニューを選ぶのですが、カツやハンバーグなど、多くのメニューはいわゆる「おかず」だけであり、定食的な組み合わせにするにはごはんと味噌汁のセット300円を別途注文しなければなりませんので、その点は要注意です(おかず類にご飯セットをプラスすると結構な金額になっちゃうため、今回は丼にしました)。なおこのお広間は、食事をしなくても、無料で休憩利用できます。

余談ですが、この時の私は東武の新高徳駅から35分も歩いてここまでやってきました。時刻表によれば、ここでゆったり湯浴みすれば、夕方6時過ぎの路線バスで新高徳駅へ戻れるので、往路は昭和30年代に廃止された東武矢板線の廃線跡をのんびり歩きながら辺りの景色を楽しみ、復路は路線バスで楽に帰ろうという算段だったのです。ところがです。お風呂から上がった後に、発車時刻へ間に合うよう余裕を持って最寄りバス停へ向かっていると、停留所の50メートル手前まで達したタイミングで、なんと所定時刻の5分前に私が乗るべきバスが停留所の前を疾走していっちゃったのです。あわわ…。これを逃したら1時間半後までバスは無く、そんなに待つくらいなら歩いちゃった方が早いので、日が暮れた暗い道を再びトボトボ歩いて新高徳駅まで戻ったのでした。途中にはラブホの廃墟が何軒かあり、真っ暗な状況でその前を通るのはかなり怖かった…。路線バスとはいえ、利用者は地元の学生か病院通いのお年寄りに決まっており、実質的には送迎車と化しているのでしょうから、私のようなテンポラリーな乗客がいることなんて想定していないのでしょうね。

こんな他所者に厳しい新高徳~矢板の路線バスですが、それからしばらく経った某日にボンヤリとニュースを見ていると、この路線バスが予告なしに突然廃止されて地元民が困惑していると報道されていました。このバスは他所者のみならず地元の方にも(そして経営的にも)厳しかったようです。このルートには元々東武矢板線が走っていたのですが、昭和30年台後半に廃止され、その後は代替の路線バスが運行されていました。私が乗ろうとしたのはまさのこのルートのバスなのですが、当地は完全な車社会であるのみならず、旧矢板線のルートは今では人的流動が殆ど無いらしく、特に新高徳駅は地域の拠点性が無い単なる田舎駅なので、路線バスを運行する必要性が失われていたのでしょう。でも突然の廃止によって通学できなくなる高校生が発生してしまったため、その後は別の地元業者によって7月上旬まで、朝に矢板行き1本、夕方に新高徳行き1本という1日1往復がとりあえず運転されたそうですが、夏休み明けは果たしてどうなることやら…。

ということで「川霧の湯」へいらっしゃる際には、車でのアクセスをおすすめします。

アルカリ性単純温泉 45.3℃ pH8.6 溶存物質909mg/kg 成分総計909mg/kg

Na+:256.2mg, Ca++:40.6mg,

F-:8.6mg, Cl-:232.2mg, SO4–:288.1mg, HCO3-:23.7mg, CO3–:7.8mg, HS-:0.4mg,

H2SiO3:37.2mg,

東武鬼怒川線・新高徳駅より徒歩35分

栃木県塩谷郡塩谷町船生6978 地図

0287-47-1037

10:00~20:00(最終受付19:30) 火曜定休

10:00~16:00→700円、16:00以降→500円

ロッカー(100円有料)・シャンプー類・ドライヤーあり

私の好み:★★★

コメント